| > |

Effets d’annonces à Saint-Domingue, ou quand le petit monde du tafia sort de l’ombre…

Par Jean-Louis DONNADIEU

Les travaux d’historiens sur les Antilles françaises – et plus particulièrement Saint-Domingue, premier producteur mondial de sucre et de café à la veille de la Révolution de 1789 – contiennent nombre d’études sur les sucreries et caféières, leur développement, leur rendement et, bien sûr, la vie des esclaves qui y étaient attachés ; on trouve aussi des travaux sur des indigoteries ou des cotonneries ; on parle un peu des esclaves liés aux ateliers d’artisans ou aux maisons de négoce en ville… Cela étant, les guildiveries – nom alors couramment utilisé aux Antilles françaises pour nommer les distilleries de tafia – demeurent un parent pauvre de ces enquêtes. Il est vrai que la production de guildive (déformation de l’anglais kill devil, tue-diable) ou de tafia, alcool issu de la canne à sucre, a été fortement découragée dans les colonies françaises par un règlement de Louis XIV en 1713, qui interdisait son importation en France (afin de protéger les eaux-de-vie du royaume), réduisant cette production coloniale aux seules consommations locales ou à destination d’autres colonies, comme la Nouvelle-France. Du fait de cette entrave, l’alcool de canne restait donc économiquement marginal, suscitait peu d’intérêt de la part de nombre d’habitants sucriers et souffrait d’une piètre réputation : boisson grossière, destinée d’abord aux gens de basse extraction et aux esclaves. Entre la fin du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe, on a donc peu de témoignages, si bien qu’au bout du compte la documentation disponible sur cette question demeure maigre et ne permet guère qu’un survol plutôt qu’une approche approfondie : quelques chiffres sur les volumes ou le nombre d’unités de production, quelques remarques sur les méthodes de distillation, de rares règlements sur la ration alimentaire ou les cabarets et, au fil des correspondances des gérants ou d’observations de juristes, un lamento régulier sur les cas d’ébriété d’esclaves tentant d’oublier leur condition, voire sur l’usage qui pouvait en être fait lors de cérémonies clandestines de cultes africains.

Pourtant, on peut quand même aller un peu plus loin dans notre approche de l’alcool de canne des colonies françaises. Dans deux précédents articles mis en ligne sur le site www.durhum.com, j’ai déjà évoqué, pour le cas de Saint-Domingue, une évolution de l’attitude générale, car tout au long du XVIIIe siècle, au préjugé négatif des débuts succède un intérêt qui va en s’intensifiant, tandis que le produit s’affine, du fait, notamment, d’une demande croissante du marché (de moins en moins clandestin) nord-américain (voir article « Du grand gosier au connaisseur… »). On sait que le phénomène est même devenu sensible, au point que les autorités officielles encouragent en 1786 l’amélioration qualitative pour partir à la conquête de ce marché, faisant même venir un distillateur de ces nouveaux Etats-Unis (voir article « Adieu guildive, adieu tafia… »).

Intéressons-nous maintenant à des points complémentaires : la tendance au développement de la production, l’évolution de la demande et – surtout – l’approche de ces hommes et femmes qui œuvrent dans l’ombre pour produire ce tafia qui évolue en rhum.

Combien, et où ?

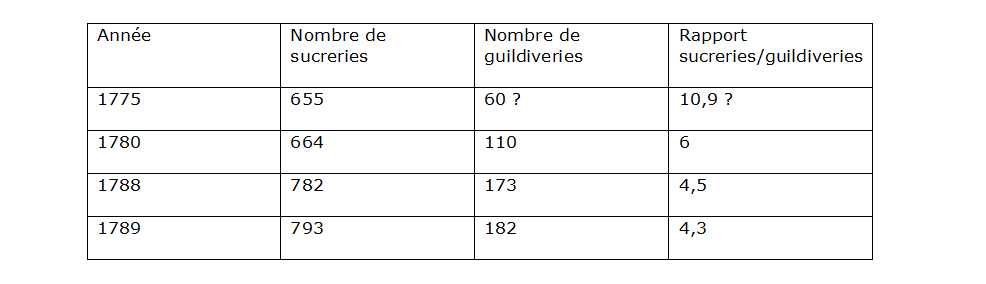

Les recensements effectués par l’administration coloniale deviennent de plus en plus précis dans les dernières décennies précédant la Révolution ; leurs relevés permettent de faire clairement ressortir l’importance de l’élan vers davantage de production de tafia. Il y avait peut-être 60 guildiveries à Saint-Domingue en 1775, selon l’avocat Michel-René Hilliard d’Auberteuil, généralement bien informé (indication page 87 de son livre Considérations sur l’état présent de la colonie de Saint-Domingue… paru en 1776). En 1780, l’administration coloniale va compter 110 établissements de ce type ; en 1788 on passe à 173, et en 1789 on en est à 182 (voir l’article de Christian Schnakenbourg « Statistiques économiques haïtiennes à l’époque coloniale (1681-1789) », Outre-Mers, tome 98, n°372-373, 2e semestre 2011). Durant ces années 1780, on approche donc le doublement du nombre d’unités de production et, si on tient l’assertion d’Hilliard d’Auberteuil pour valide, entre 1776 et 1789 on assisterait même à un triplement. Une autre façon de voir les choses est d’aborder le ratio entre le nombre de sucreries (qui produisent la matière première à distiller) et celui des guildiveries. On obtient :

On le voit, si le nombre de sucreries augmente, celui des distilleries augmente encore plus vite, preuve d’un intérêt croissant pour la production d’alcool de canne, car un marché est en train de se développer au pas de charge, même si rien n’est dit sur les volumes distillés par unité de production, ni sur la qualité. On en arrive à la conclusion que, par leur politique d’encouragement lancée en 1786, les autorités coloniales ne font en fin de compte qu’accompagner un mouvement qui avait déjà démarré sans les attendre. Et quelle est l’effet de cette implication officielle dans l’élan ultérieur ? La question demeure.

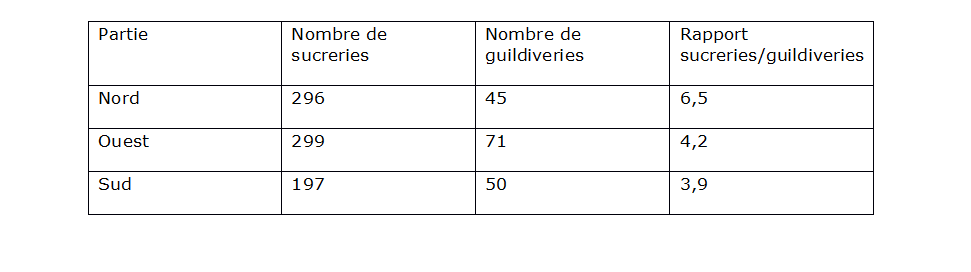

Au-delà de la valeur moyenne, l’Etat des finances de Saint-Domingue, établi en 1788 sur ordre de l’intendant Barbé de Marbois et publié en 1790, permet aussi, au moins pour l’année 1788, d’avoir une idée de la répartition selon le découpage administratif de l’époque (et tel que repris par l’avocat Moreau de Saint-Méry dans la monumentale Description… de la partie française de Saint-Domingue, 1797-1798, référence obligée pour qui se penche sur l’histoire de cette colonie). D’où le tableau suivant :

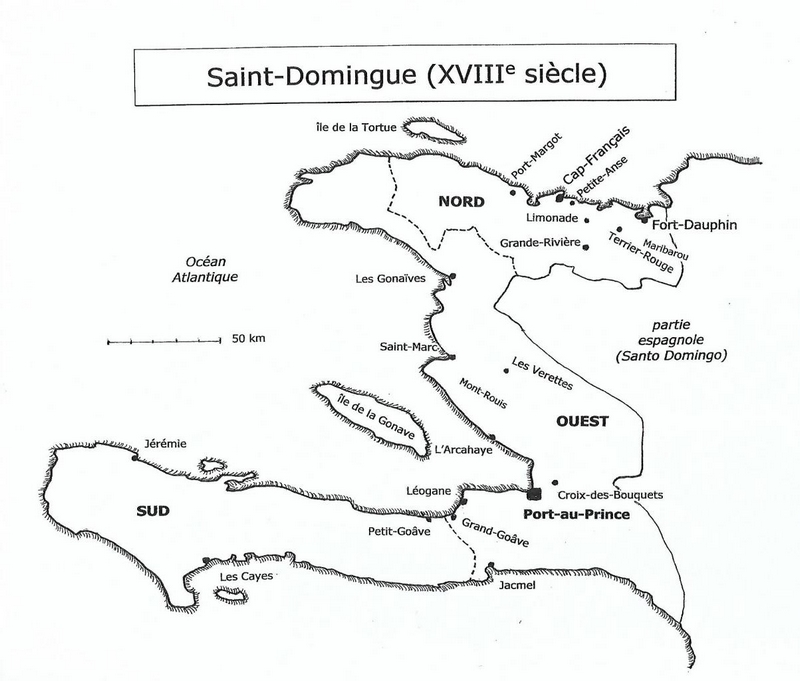

C’est donc d’abord le Sud de la colonie qui est le mieux pourvu en distilleries (les Cayes et le Petit-Goâve étant deux centres particulièrement actifs) ; puis, un léger cran au-dessous, vient l’Ouest (Port-au-Prince et Léogane en tête, Saint-Marc est plus loin) ; le Nord, pourtant première région historique d’implantation des Français, vient (paradoxalement ?) derrière (la périphérie du Cap et du Fort-Dauphin se détachant du reste). Par ailleurs, les statistiques d’exportation – et de perception des taxes afférentes – de cette même année 1788 indiquent que cette croissance générale du nombre de guildiveries aurait encore du potentiel : la partie française de Saint-Domingue exporte majoritairement des sirops (29 503 boucauds, ou grosses barriques) – qui seraient notamment distillés en Amérique-du-Nord – et seulement 303 barriques de tafia (au départ des Cayes, de Saint-Marc, de Léogane et du Port-au-Prince essentiellement). Le Nord n’exporterait pas de tafia, ce qui peut quand même surprendre, donc jeter quelque doute sur l’exhaustivité des relevés douaniers… et nous interroger sur les exportations effectuées en parallèle pour échapper au fisc. On peut aussi être surpris par le faible nombre de barriques de tafia exportées au total ; là encore, pensons à l’interlope… et n’oublions pas l’importance de la consommation locale, dans une colonie très peuplée et très fréquentée par les navires marchands ou la marine de guerre. Quant aux sirops, répétons-le, ces données officielles – même incomplètes ou sujettes à prudence – montrent qu’il y a encore une belle réserve de matière première qui échappe à la distillation sur place.

[ carte représentant la partie française de Saint-Domingue. Par Jean-Louis Donnadieu ]

Autre bémol : les relevés ne permettent pas de faire le distinguo entre les guildiveries indépendantes et celles qui dépendent d’habitations sucrerie ; on ne sait donc pas quelle est la proportion d’aventuriers qui se lancent à leur compte en distillant mélasses et sirops que les sucreries voisines leur fournissent, par rapport à celle de gérants – ou propriétaires – qui, s’apercevant de l’existence d’un élan porteur, aménagent une unité de distillation au sein de leur propre domaine sucrier afin de prendre le mouvement en marche. Ceci ne doit cependant pas nous faire oublier l’essentiel : un réveil réel, entrainant une spectaculaire augmentation du nombre de lieux de production, après des décennies de désintérêt.

Voilà donc pour la tendance. Mais qu’en est-il des acteurs, êtres de chair et de sang, et de leurs goûts ?

Voie de presse

La presse s’avère aussi le reflet de cet engouement soudain : les Affiches Américaines, sorte de journal officiel de la colonie, nous livrent – tant dans leur livraison de Port-au-Prince que celle du Cap-Français – certains noms et nous apprennent des pratiques parfois insoupçonnées. En effet, les petites annonces publiées dans leurs colonnes font de la publicité pour des alcools (et les maisons de négoce qui les vendent), donnent des informations sur des guildiveries à reprendre… et aussi lancent des avis de recherche d’esclaves marrons, c’est-à-dire qui ont fui leur lieu de travail pour trouver la liberté – les distilleries ou les commerces étant tout autant touchés que les domaines fonciers par ce phénomène (que soient remerciées l’Université de Floride pour la mise en ligne de cette précieuse source : www.ufdc.ufl.edu, ainsi que l’Université de Sherbrooke, au Québec, pour avoir développé un accès numérisé aux avis de marronnage d’esclaves : www.marronnage.info).

L’examen de cette source disponible, qui balaye la période allant de 1766 à 1791, fait ressortir un chapelet de noms : quelques négociants, et surtout des distillateurs. Si le total est peu par rapport au potentiel existant, à défaut d’en tirer un panorama exhaustif, on peut néanmoins relever des profils : le négociant qui importe, le négociant qui est aussi artisan liquoriste (parfois orthographié « liqueuriste ») et distille en ville, le guildivier dépendant d’une habitation et enfin l’indépendant… sans oublier certains esclaves dont ces maîtres sont les propriétaires. Tout ce petit monde vit et agit.

Importation de spiritueux, affaire de goûts… et de savoir-faire

Commençons d’abord par le milieu du négoce. Le commerce des vins et spiritueux est chose usitée dans la grande colonie. Précisons : le principe de l’Exclusif impose qu’il s’agisse de productions du royaume, ou des colonies françaises. Pendant des décennies, servir des liqueurs fines à sa table a été preuve de raffinement, distinction… et richesse, le coût du transport mettant ces articles hors d’atteinte des bourses modestes, qui ne peuvent guère que se rabattre sur le tafia local. Cette consommation d’eaux-de-vie de France a duré durant toute la période, générant parfois des trafics de contrefaçon, si on en croit une annonce du 21 juin 1786 dans l’édition du Cap, qui signale l’arrivée d’une cargaison authentique « [d’]anisette et [d’]eau de vie d’Andaye, revêtue de la signature et paraphe de Marie Brizard et Roger, de Bordeaux », estampilles qui seules garantissent qu’il s’agit du produit d’origine, que l’on trouve « chez M. Quemper, gérant le navire La Jeune Rose », en rade au Cap – les capitaines de navires pouvant faire commerce pour leur compte. Ou encore, toujours à la même date, « le sieur Prat, chez MM. Dallest et Denis, négociants, vient de recevoir un assortiment de liqueurs de Nancy [mirabelle] de première qualité(…). Il a aussi à vendre une quarantaine de bouteilles de vin de Champagne mousseux ».

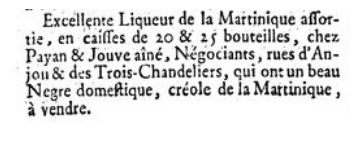

source: pinterest  Rien de nouveau ni d’exceptionnel à cela. En revanche, il peut sembler plus surprenant de voir que la « liqueur de Martinique » s’est taillée une bien belle réputation. Il se trouve que, depuis les années 1760, à Saint-Pierre, une Provençale d’origine, la dame Madeleine Achard veuve Amphoux, commercialise une liqueur à son nom, à base de menthe et d’autres plantes, dont elle garde jalousement la formule. Retournée en France avec son nouvel époux (Jean Chassevent), elle a revendu son affaire au sieur Grandmaison, qui se taille à son tour une belle réputation (voir « La famille de Crozant et la liqueur de la veuve Amphoux » de Bernadette et Philippe Rossignol, Généalogie et Histoire de la Caraïbe n°199, janvier 2007, p. 5072 et suivantes). Le succès a gagné Saint-Domingue et ne se dément pas. Ainsi, par une nouvelle annonce (mage ci-contre du 3 décembre 1783, feuille du Cap), la maison Payan et Jouve précise qu’elle vend une « excellente liqueur de la Martinique assortie, en caisses de 20 et 25 bouteilles », et qu’elle a, de surcroît, « un beau nègre domestique, créole de la Martinique, à vendre » (le commerce d’esclaves s’annonce de façon explicite et brutale). Deux autres annonces, l’une du 15 juillet 1786, l’autre du 24 novembre 1790, vantent plus précisément la liqueur de Martinique du sieur Grandmaison, au Fort-Royal. La première annonce émane du sieur Bascave, marchand au Port-au-Prince, qui signale d’abord la disparition de son esclave Laurette et en profite ensuite pour annoncer sa liqueur à vendre ; la seconde, de MM. Mallecot et Demonhaison, « négociants au Cap », dit qu’ils sont à la recherche de « trois nègres nouveaux, de nation Congo » ayant marronné de « l’habitation de madame de Rouffelier située à la grande rivière des Gonaïves » et, par la même occasion, avertit les amateurs qu’ils « ont de la vraie liqueur de Grandmaison de la Martinique » (entretemps, la veuve Amphoux était revenue en Martinique et avait lancé une nouvelle distillerie, sous le nom de Chassevent). Rien de nouveau ni d’exceptionnel à cela. En revanche, il peut sembler plus surprenant de voir que la « liqueur de Martinique » s’est taillée une bien belle réputation. Il se trouve que, depuis les années 1760, à Saint-Pierre, une Provençale d’origine, la dame Madeleine Achard veuve Amphoux, commercialise une liqueur à son nom, à base de menthe et d’autres plantes, dont elle garde jalousement la formule. Retournée en France avec son nouvel époux (Jean Chassevent), elle a revendu son affaire au sieur Grandmaison, qui se taille à son tour une belle réputation (voir « La famille de Crozant et la liqueur de la veuve Amphoux » de Bernadette et Philippe Rossignol, Généalogie et Histoire de la Caraïbe n°199, janvier 2007, p. 5072 et suivantes). Le succès a gagné Saint-Domingue et ne se dément pas. Ainsi, par une nouvelle annonce (mage ci-contre du 3 décembre 1783, feuille du Cap), la maison Payan et Jouve précise qu’elle vend une « excellente liqueur de la Martinique assortie, en caisses de 20 et 25 bouteilles », et qu’elle a, de surcroît, « un beau nègre domestique, créole de la Martinique, à vendre » (le commerce d’esclaves s’annonce de façon explicite et brutale). Deux autres annonces, l’une du 15 juillet 1786, l’autre du 24 novembre 1790, vantent plus précisément la liqueur de Martinique du sieur Grandmaison, au Fort-Royal. La première annonce émane du sieur Bascave, marchand au Port-au-Prince, qui signale d’abord la disparition de son esclave Laurette et en profite ensuite pour annoncer sa liqueur à vendre ; la seconde, de MM. Mallecot et Demonhaison, « négociants au Cap », dit qu’ils sont à la recherche de « trois nègres nouveaux, de nation Congo » ayant marronné de « l’habitation de madame de Rouffelier située à la grande rivière des Gonaïves » et, par la même occasion, avertit les amateurs qu’ils « ont de la vraie liqueur de Grandmaison de la Martinique » (entretemps, la veuve Amphoux était revenue en Martinique et avait lancé une nouvelle distillerie, sous le nom de Chassevent).

Si on est loin de l’alcool de canne, il est cependant des négociants, tels le sieur Robert, à veiller aux intérêts de guildiveries locales, comme celle « sise au Port-au-Prince, près le fort Sainte-Claire » (23 novembre 1768). De plus, le temps passant, l’alcool de canne distillé selon le goût anglais – appelé de ce fait rum (francisé en rhum) – commence à trouver son public car la méthode est progressivement reprise. Ainsi, une bonne dizaine d’années plus tard, le 13 juillet 1782, les négociants Jean et Jean-Marc Barrère et Compagnie, du Port-au-Prince, font savoir qu’ils vendent « tabac, rum et fèves calées » (un rhum très probablement de provenance locale, régime de l’Exclusif oblige, renforcé par le fait que le commerce est très perturbé en raison de la guerre d’indépendance des futurs États-Unis). Quant aux sieurs Friou et Compagnie, négociants au Cap, ils signalent le 13 août 1791 (dix jours avant la grande révolte des esclaves de la plaine du Cap) à la fois la disparition d’un jeune esclave d’une habitation à la Marmelade, et également « qu’ils tiennent du très bon tafia en barriques ». Reste à savoir à qui ce tafia est destiné : l’annonce s’adresse aux « commissionnaires, habitants [propriétaires de domaines] et Américains [créoles ? ou commerçants des tous jeunes États-Unis ?] ». Est-ce pour leur usage personnel, pour revendre aux amateurs, pour les ateliers esclaves ? Probablement tout cela à la fois.

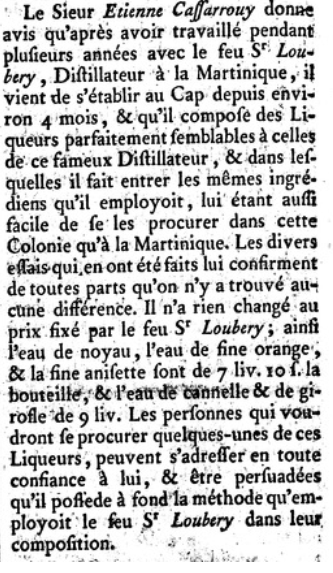

Parallèlement aux simples négociants, on relève quelques noms d’artisans liquoristes, qui produisent donc localement, à commencer par le sieur Decheverey (un nom basque ?), « distilateur (sic) au Cap » qui nous est connu par cette annonce du 4 juillet 1768, dans laquelle il signale la disparition de l’esclave Jolicoeur, du Port-de-Paix, « parti avec un Blanc et une Blanche ». La même année, un certain Etienne Cassarrouy fait savoir, par une annonce publiée le 16 novembre 1768 (feuille du Cap, image ci-contre), qu’il produit eau de noyau, eau de fine orange, fine anisette, eau de cannelle et girofle… Rien à partir de jus de canne, manifestement, mais ce distillateur met clairement en avant le fait d’avoir « travaillé pendant plusieurs années avec le feu sieur Loubery, distillateur à la Martinique ». Pour les connaisseurs, ce lien avec la Petite Antille semble donc gage de qualité, par le savoir-faire acquis. Parallèlement aux simples négociants, on relève quelques noms d’artisans liquoristes, qui produisent donc localement, à commencer par le sieur Decheverey (un nom basque ?), « distilateur (sic) au Cap » qui nous est connu par cette annonce du 4 juillet 1768, dans laquelle il signale la disparition de l’esclave Jolicoeur, du Port-de-Paix, « parti avec un Blanc et une Blanche ». La même année, un certain Etienne Cassarrouy fait savoir, par une annonce publiée le 16 novembre 1768 (feuille du Cap, image ci-contre), qu’il produit eau de noyau, eau de fine orange, fine anisette, eau de cannelle et girofle… Rien à partir de jus de canne, manifestement, mais ce distillateur met clairement en avant le fait d’avoir « travaillé pendant plusieurs années avec le feu sieur Loubery, distillateur à la Martinique ». Pour les connaisseurs, ce lien avec la Petite Antille semble donc gage de qualité, par le savoir-faire acquis.

A leur façon, les annonces de marronnage d’esclaves confirment cette connexion entre Saint-Domingue et Martinique. Quand, le 16 juillet 1783, Etienne Cassarrouy fait publier un avis de recherche pour son esclave Philippe, cuisinier, parti depuis environ un mois, il est précisé qu’il s’agit d’un « nègre martiniquais », probablement emmené lors de l’installation du distillateur à Saint-Domingue. Ce propriétaire n’est pas le seul dans ce cas, le sieur La Roche, lui-aussi « marchand distillateur » ayant quelques mois plus tôt (15 mars 1783) signalé la fuite d’un « nègre créole de la Martinique nommé Michel ». Plus largement, entre 1766 et 1791, les Affiches Américaines publient 225 avis de recherche ayant un lien avec la Martinique, contre 37 pour la Guadeloupe, 2 pour la Louisiane, 1 pour la Grenade ou l’île Bourbon (Réunion). Même si on sait que toutes les disparitions d’esclaves ne sont pas signalées, il y a une tendance lourde, que l’historien Frederick H. Smith (dans son Caribbean Rum : A Social and Economic History, 2005), signalait déjà ; dans le domaine des spiritueux, la Petite Antille sert donc de modèle pour le savoir-faire (conséquence aussi de l’occupation anglaise de 1762…) et fournit la Grande. Apparemment pas en alcool de canne dans les années 1760, répétons-le, à ceci près qu’il est des gestes pratiques qui sont transposables (et ce d’autant plus que, dès les années 1760-70, les pères de la Charité à Saint-Pierre font œuvre pionnière en matière d’amélioration qualitative de leur tafia). La transition est donc en cours, tant dans l’évolution des méthodes et des goûts que dans celle du vocabulaire (voir annexe en fin d’article).

Le guildivier d’habitation sucrerie

La presse de l’époque n’évoque quasiment pas de guildiviers explicitement liés à une habitation montée en sucrerie. Tout juste les avis de recherche de marrons nous donnent-elles le nom du sieur Lombardon, « guildivier chez M. le chevalier du Houlley, au Bonnet, quartier de la Petite-Anse » (Nord), qui semble être dans ce cas et recherche l’esclave Lubin (18 décembre 1782). Pourtant, le gros de l’effectif des distillateurs doit certainement se trouver dans cette catégorie, car c’est au sein des sucreries que l’on trouve directement les sirops et mélasses résiduels susceptibles d’être distillés. L’explication de ce manque vient probablement du fait que des gérants ou propriétaires de sucrerie avec distillerie annexe ne jugeaient peut-être pas utile d’entrer dans les détails en annonçant des cas de marronnage (les annonces de presse étant payantes). Parallèlement, on peut penser que, pour un atelier à effectif important comme dans une sucrerie, une solution de remplacement à un marronnage devait être plus facile à trouver que dans des guildiveries indépendantes, à tout petit effectif, pour qui tout départ s’avérait d’emblée un lourd handicap, à vite combler.

[ Moulin à sucre à traction bovine à Galette-Chambon dans la plaine du Cul-de-Sac en Haïti (Wikipedia) ]

Il n’en reste pas moins que si on assiste, les dernières années avant la Révolution, à la multiplication des lieux de distillation, la production de tafia n’est pas encore systématique sur toutes les sucreries ; les chiffres le montrent clairement, on l’a vu, et les correspondances des gérants ou les bilans comptables tout autant. Bien des habitations collectent leur « sirops fins » ou « sirops amers » (trop cuits) et les vendent tels quels aux « Américains » (entendre ici : acheteurs venus des Etats-Unis) qui les embarquent pour les distiller à Boston ou New York (c’est le cas pour les habitations Bréda ou Juchereau, au Nord, entre autres). Parallèlement, les noms des guildiviers dépendant d’une sucrerie ne sont pour l’historien guère que des noms ; on a surtout affaire à des « blancs manants », de simples artisans passés aux îles dans l’espoir de se faire une place au soleil et quelque fortune. Et même quand ils se mettent à leur compte, ces artisans distillateurs ne s’élèvent guère dans l’échelle sociale, semble-t-il.

Le guildivier indépendant

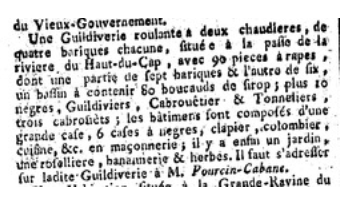

Qu’elle soit partie intégrante d’une sucrerie ou unité indépendante, une guildiverie reste un établissement modeste, à l’instar de celle que le sieur Pourcin-Cabane vend (annonce du 2 mars 1768, ci-contre) : « Une guildiverie roulante [en fonctionnement] à deux chaudières de quatre barriques chacune, située à la passe de la rivière du Haut-du-Cap, avec 90 pièces à rapes [liquide fermentescible], dont une partie de sept barriques et l’autre de six, un bassin à contenir 80 boucauds de sirop ; plus 10 nègres, guildiviers, cabrouetier et tonneliers, trois cabrouets [charrettes] ; les bâtiments sont composés d’une grande case, 6 cases à nègres, clapier, colombier, cuisine, etc. en maçonnerie ; il y a enfin un jardin, une roselière, bananierie [bananeraie] et herbes [prairie] ». L’affaire n’exige donc pas un gros investissement, tant en équipement qu’en personnel esclave. Qu’elle soit partie intégrante d’une sucrerie ou unité indépendante, une guildiverie reste un établissement modeste, à l’instar de celle que le sieur Pourcin-Cabane vend (annonce du 2 mars 1768, ci-contre) : « Une guildiverie roulante [en fonctionnement] à deux chaudières de quatre barriques chacune, située à la passe de la rivière du Haut-du-Cap, avec 90 pièces à rapes [liquide fermentescible], dont une partie de sept barriques et l’autre de six, un bassin à contenir 80 boucauds de sirop ; plus 10 nègres, guildiviers, cabrouetier et tonneliers, trois cabrouets [charrettes] ; les bâtiments sont composés d’une grande case, 6 cases à nègres, clapier, colombier, cuisine, etc. en maçonnerie ; il y a enfin un jardin, une roselière, bananierie [bananeraie] et herbes [prairie] ». L’affaire n’exige donc pas un gros investissement, tant en équipement qu’en personnel esclave.

Des profils apparaissent. Les annonces des Affiches Américaines nous permettent de découvrir ainsi le sieur François Bléry, « guildivier à Limonade » (Nord) qui, entre 1767 et 1776, voit partir plusieurs de ses esclaves (Neptune en 1767, Marie-Aline en 1773, Jupiter – à trois reprises : 1772, 1774 et 1776 – et La Douceur en 1774), ce qui est signe de tensions au sein de sa guildiverie. On sait d’après le registre paroissial (consultable en ligne sur le site des Archives Nationales d’Outre-Mer) que ce distillateur, décèdé à Limonade le 9 mai 1778, était originaire du diocèse de Laon en Picardie, et faisait aussi fonction de « maître canonnier de la milice du quartier de Limonade ». Quand il est inhumé, le curé déplore qu’« il ne s’est trouvé personne pour signer » le registre, indication qu’aucun des témoins présents ne savait lire ni écrire. La succession (annonce du 21 mars 1780) précise que la guildiverie à reprendre à bail possède 13 esclaves et « trois chaudières [alambics] très bien montées, avec les pièces à eau, cabrouets et autres ustensiles nécessaires pour la fabrique » ainsi que quelques meubles.

On a aussi quelques précisions sur Simon Furt, de son vivant « guildivier à Jacquezy » (Terrier-Rouge, partie du Nord) selon une annonce du 18 janvier 1780 signalant la fuite de la mulâtresse créole Pélagie appartenant à la succession. Selon le registre paroissial du Terrier-Rouge, Simon Furt, inhumé le 1er octobre 1779, avait 46 ans, était natif des environs de Bordeaux, et résidait « sur l’habitation de Jossou mulâtre libre du Grand-Bassin » (canton du Terrier-Rouge), une situation singulière dans une colonie fondée sur une logique raciale, où le blanc est au sommet, le noir en bas, et les métissés dans un entre-deux plus ou moins élevé selon la proportion de sang africain dans leurs veines…

On trouve aussi le nom de Casimir Menoire qui, en 1783, s’est associé au chevalier de Tully (Tilly ?) pour monter une « rumerie » à Maribarou (Nord), indication que les deux hommes ont souci de distiller un alcool de canne en fonction de la demande du marché à l’export. Mais, officiellement pour raison de santé, le chevalier de Tully part pour la France un an plus tard, la société est résiliée (9 octobre 1784).

Dans la partie de l’Ouest, signalons l’existence de la guildeverie Dejardin aux Verettes (zone de l’Artibonite), dont le propriétaire confie les opérations de distillation au sieur Bonneville, et dont les productions sont écoulées par les frères Laprée, négociants à Saint-Marc. Entre 1788 et 1790, pas moins de sept annonces de marronnage sont publiées, indication là-encore d’un climat dégradé et de tensions suffisamment lourdes pour devenir insupportables à une partie de l’atelier. La « palme » de ce genre d’épisode revient au guildivier Barassard, établi à la Croix-des-Bouquets, paroisse proche du Port-au-Prince, dans la plaine du Cul-de-Sac : entre 1775 et 1785, il passe 12 avis de recherche par voie de presse ; une dizaine de noms différents circule – les esclaves sont parfois trois à partir en même temps, (les 24 mai 1783 et 9 juillet 1785) – et il y a des multirécidivistes (Joseph, Simon, Lafrance). Que se passait-il donc sur cette guildiverie ?

Le marronnage, reflet de tensions

Les cas de marronnage concernant des distillateurs en ville ou en campagne ne sont donc pas rares. Ainsi, le sieur Recouly, distillateur au Cap, connait trois cas de fuite (Vénus en 1783, Jacques en 1785 et Antoine – récidiviste : 1788 et 1789). Toutefois, la plupart des annonces illustrent des cas isolés, qui nous donnent indirectement quelques noms supplémentaires de producteurs de tafia. Essayons de les passer en revue.

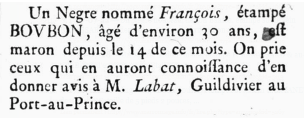

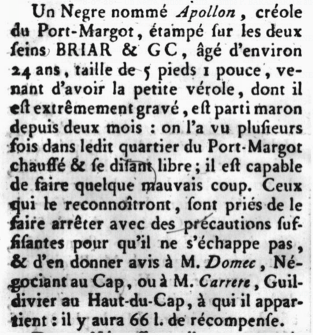

Pierre dit Pierrot a quitté subrepticement la guildiverie de la veuve Chatillon, à Saint-Marc (13 août 1766). Hyppolite est parti de la guildiverie d’Etienne Fieizac, à l’embarcadère de la Petite-Anse (13 janvier 1768). Le guildivier Baptiste Baubon, du Port-au-Prince, recherche Jean-Louis (31 août 1768).  Le sieur Patrouilleau, guildivier à la Grande-Colline, a perdu un « nègre nouveau » (8 juin 1771). Le liquoriste François Matt, au Port-au-Prince, est à la recherche de Jean-Louis dit Boucan (15 avril 1772) puis d’André, « créole de la Martinique » (29 janvier 1777). Le guildivier Cassaignard, de Saint-Marc, a perdu Hyppolite (23 juin 1773) ; la même année, les frères Pujol, marchands liquoristes au Port-au-Prince, recherchent Cupidon (6 janvier 1773), et font passer des annonces pour Jeannette (1785) et Ester (1786), appartenant à des libres de couleur avec qui ces négociants sont visiblement liés. Labat, guildivier au Port-au-Prince, signale la disparition de son esclave François (23 mars 1774, ci-dessus), et Carrère, guildivier au Haut-du-Cap, celle d’Appolon « capable de faire quelque mauvais coup » (12 août 1775, ci-dessous). La guildive de l’Arcahaye (Ouest) – dont le propriétaire n’est pas indiqué – recherche Augustin (22 et 29 décembre 1778). Au Mont-Rouis (près de Saint-Marc), les guildiviers Lelièvre et Fraissinaux signalent la disparition de Léveillé et Adonis (3 mai 1783). Le sieur Patrouilleau, guildivier à la Grande-Colline, a perdu un « nègre nouveau » (8 juin 1771). Le liquoriste François Matt, au Port-au-Prince, est à la recherche de Jean-Louis dit Boucan (15 avril 1772) puis d’André, « créole de la Martinique » (29 janvier 1777). Le guildivier Cassaignard, de Saint-Marc, a perdu Hyppolite (23 juin 1773) ; la même année, les frères Pujol, marchands liquoristes au Port-au-Prince, recherchent Cupidon (6 janvier 1773), et font passer des annonces pour Jeannette (1785) et Ester (1786), appartenant à des libres de couleur avec qui ces négociants sont visiblement liés. Labat, guildivier au Port-au-Prince, signale la disparition de son esclave François (23 mars 1774, ci-dessus), et Carrère, guildivier au Haut-du-Cap, celle d’Appolon « capable de faire quelque mauvais coup » (12 août 1775, ci-dessous). La guildive de l’Arcahaye (Ouest) – dont le propriétaire n’est pas indiqué – recherche Augustin (22 et 29 décembre 1778). Au Mont-Rouis (près de Saint-Marc), les guildiviers Lelièvre et Fraissinaux signalent la disparition de Léveillé et Adonis (3 mai 1783).  Le sieur Cassagnat, qui a une guildive au Haut-du-Cap, veut des nouvelles de l’esclave Janvier (10 mai 1786). Le marchand liquoriste « au bord de mer » Nicoulaud est à la recherche d’un « nègre nouveau » (16, 23 et 30 mai 1789)… Le sieur Cassagnat, qui a une guildive au Haut-du-Cap, veut des nouvelles de l’esclave Janvier (10 mai 1786). Le marchand liquoriste « au bord de mer » Nicoulaud est à la recherche d’un « nègre nouveau » (16, 23 et 30 mai 1789)…

La liste est donc longue, voire fastidieuse. Arrêtons-nous cependant sur des noms pas encore cités et qui se distinguent par leurs mésaventures ou leurs actions. Ainsi, le sieur Alexandre Menet jeune, marchand liquoriste, passe avis le 17 mai 1783 de la disparition de Néron, 24 ans, « rouge de peau, parlant un peu anglais, parti marron (…) pour se rendre à bord du parlementaire anglais [le Royaume-Uni est sur le point de reconnaître l’indépendance des Etats-Unis] ; le capitaine ne l’ayant pas voulu recevoir à bord, ledit nègre a été atterrir avec une pirogue à la grande rivière de Léogane » et courait toujours. Le 29 mars 1787, le propriétaire de Jean-Baptiste signale la disparition de son esclave, « qui a des habitudes dans le quartier du Boucassin [Arcahaye], ayant demeuré chez M. Héraud, guildivier » ; par « habitudes », il faut entendre quelque galante, ou à tout le moins une présence amicale auprès de qui trouver refuge et réconfort. C’est aussi ce qui se passe pour Martonne, « sénégalaise, étampée [marquée] au fer à cheval ARCHAMBAU (…), ladite négresse a été affermée sur l’habitation Laffite, chirurgien au Bonnet, et vivait sur la guildive de M. Dubreuil, à la Tannerie, avec un nègre, (…) partie marronne avec un collier à trois branches » (10 et 24 janvier et 7 février 1789). Un an et demi plus tard, cet avis de recherche demeure sans succès, si bien qu’un nouvel appel est publié (28 août, 4 et 15 septembre 1790), dans lequel le sieur Archambau jeune, négociant au Cap, indique que Martonne « faisait la marchande [de quoi ?] et sa résidence sur la guildive de madame Dubreuil à la Tannerie [paroisse de Sainte-Rose, dite aussi Grande-Rivière] ». Une observation, au passage : l’orthographe comme des indications de détail sont parfois malmenés dans ces avis parus ; or, déjà en 1788 on parlait déjà de l’habitation de madame (et non monsieur) Dubreuil (était-elle déjà veuve ?), en témoigne le registre paroissial de Grande-Rivière, qui l’indique explicitement dans l’acte d’inhumation en date du 27 mars 1788 d’un jeune nantais, Pierre Turpin, âgé de 27 ans, lequel y résidait. Ce malheureux jeune homme était-il employé à la guildiverie ? Qui plus est, quelle attention portait cette Mme Dubreuil à la distillation ? Possédant une telle unité de production, on est tenté de la considérer comme la première guildivière de la partie française de Saint-Domingue dont le nom nous soit parvenu.

Débits de boissons

Peu banal est aussi l’itinéraire de Nérestan, de nation mozambique, esclave sur l’habitation Valadon, au canton des Matheux, à Mont-Rouis (près de Saint-Marc). Il marronne une première fois (29 avril 1786). Repris, il recommence (novembre 1788). Toujours en fuite, son propriétaire passe de nouvelles annonces un an plus tard (26 décembre 1789 et 7 janvier 1790), précisant cette fois-ci : « il y a lieu de croire qu’il [Nérestan] est retiré par les nègres de diverses habitations du quartier des Matheux, recelant les vols qu’ils peuvent faire chez leurs maîtres, les payant avec le tafia qu’il trouve à acheter aux barrières de plusieurs habitations sucrières, qui y font tenir cabaret de cette perfide liqueur, ruineuse pour la colonie ». On a donc affaire à un petit trafiquant qui entretient ainsi son réseau de protection. Cette situation illustre une nouvelle fois l’existence de tout un marché parallèle « ruineux » d’abord pour les maîtres, du fait que leurs esclaves s’adonnant à la boisson ne sont pas des plus hardis à la tâche ou peuvent devenir des perturbateurs. Dans Les esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècles), paru en 1974, l’historien Gabriel Debien résume ainsi le contexte : « En plaine où les sucreries étaient nombreuses on trouvait facilement de la guildive, ou tafia. Avec quelques escalins [l’escalin valait 15 sols de la colonie, soit 10 sols de France] on en avait deux ou trois bouteilles. Les esclaves buvaient le dimanche au cabaret ou chez eux. On peut parler d’alcoolisme sur certaines plantations proches de guildiveries ou des villes. L’alcoolisme était plus rare sur les caféières des mornes où le tafia était moins à portée de la main ».

Non seulement des cabarets plus ou moins improvisés, plus ou moins clandestins, existaient donc, comme l’indique l’annonce concernant notre trafiquant au clair de lune, mais des établissements ayant pignon sur rue peuvent aussi servir de cachette, comme le souligne une autre annonce : « Quatre nègres, créoles, étampés C. PHILIPPE, savoir André, Jean-Pierre, Petit-Louis et Jean-François, ils se réfugient vers la Providence [hôpital civil], l’Hôpital [militaire, tenu par les pères de la Charité], et au Cap, au cabaret ou au marché » (7 août 1773). Signalons aussi, parallèlement, un établissement situé rue du Chat, non loin de la prison du Cap, surnommé le « cabaret des galériens » pour accueillir les prisonniers noirs qui viennent y consommer « au moins une barrique de tafia par mois » assure un Moreau de Saint-Méry quelque peu effaré de pareil débit, dans sa Description… de la partie française de Saint-Domingue (Le Cap, section 4). A quoi il faudrait ajouter tous les cabarets en ville, dont le débit de tafia est de plus en plus réglementé (en principe…), à partir de la guerre d’indépendance des États-Unis, les militaires de passage ayant été des consommateurs assidus.

Et tant qu’on y est dans ce domaine, signalons un autre marché fort discret, qui échappe aussi largement à l’historien. Quand on sait que dans la partie espagnole de Saint-Domingue, la distillation de tafia y est interdite, il n’est alors guère étonnant que des filières clandestines se développent (et échappent au fisc français) : « Ils [les insulaires de la partie espagnole] aimeraient assez le tafia, mais comme il ne leur est apporté qu’en contrebande, il est tout à la fois et fort rare et fort cher, car on le paye 30 sous tournois la pinte », précise Moreau de Saint-Méry dans sa Description de la partie espagnole de Saint-Domingue (I, p. 52), parue en 1796… Mais ceci est une autre histoire.

On le voit : les quantités de tafia produites, les marchés qui s’ouvrent et les méthodes de distillation ne sont pas tout. Derrière le tafia distillé dans la partie française de Saint-Domingue au XVIIIe siècle, il y a des gens qui le font et le consomment. Ce rapide tour d’horizon l’illustre mais ne demeure qu’une esquisse, qui appelle d’autres recherches, car il y a certainement encore beaucoup à apprendre dans les registres paroissiaux, les dossiers personnels, les minutes notariales, les comptes et correspondances de gérants, le greffe des tribunaux et l’Indemnité des colons, pour affiner l’approche.

Annexe : Quel sens derrière les mots ?

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on a observé qu’aux termes de guildive et de tafia, qui semblent alors employés indifféremment aux Antilles françaises pour nommer l’alcool de canne, vient s’ajouter celui de rum (ou rhum) venu de l’anglais et synonyme de produit plus raffiné, car distillé selon une méthode anglo-saxonne considérée comme à la pointe (élimination des « petites eaux » moins alcoolisées, ou repasse de ces « petites eaux » dans l’alambic, et ajout d’une certaine quantité de jus de canne dans les grappes – mélanges de mélasses et d’eau ayant fermenté, avant distillation). S’agit-il d’une simple imitation des Français pour répondre à un marché porteur anglo-saxon qui est de moins en moins entravé, ou y a-t-il aussi des audacieux qui, parce qu’ils croient dans la tendance à long terme d’une demande d’un produit plus fin, osent s’aventurer sur des pistes longtemps dédaignées ? La réponse n’est pas simple mais le fait est là : loin de s’engoncer dans la routine ou l’habitude, certains distillateurs des colonies françaises font le pari de de la recherche qualitative, et cet effort porte.

En témoigne par exemple l’ouvrage du sieur Demachy, « maître apothicaire à Paris », qui, dans son Art du distillateur liquoriste, paru en 1775 (alors que l’alcool de cannes des colonies est toujours interdit d’importation dans le royaume) écrit ceci (première partie, chapitre 7 – qui traite des eaux-de-vie fabriquées hors de France – p.47) : « on nomme cette liqueur taffiat (sic) qu’il faut bien distinguer du rum (sic) : celui-ci est l’eau-de-vie tirée exprès du vin de cannes et non des gros sirops » ; plus haut, il indiquait que par « vin de cannes » il s’agissait du « suc exprimé de ces cannes », donc du jus de canne cru – dit aussi vesou. Y aurait-il donc eu dès cette époque des distillations à base uniquement de jus de canne fermenté, ce qui aujourd’hui est qualifié de « rhum agricole » ? Pareille assertion le laisse à penser. Restons cependant prudent quant à une généralisation qui pourrait être abusive, car l’auteur ne s’est pas rendu sur place, écrit par ouï-dire et peut simplement indiquer que le jus de canne entre pour partie (plus ou moins importante) dans la composition des liquides fermentescibles. En effet, il indique quelques lignes plus loin : « Plusieurs artistes [distillateurs] m’assurent que le taffiat et le rum sont la même chose, qui ne diffère que par le nom, et peut-être par le plus de soin qu’on prend à distiller celui qui doit être transporté en Europe [en filières fort discrètes, en ce qui concerne la France !] ; et dans ce cas il n’y aurait, comme je l’ai dit, qu’à l’Île de France [Maurice] et à Madagascar où se fabriquerait l’eau de vie avec le vin de cannes ».

Quelques années plus tard, en 1781, Charpentier-Cossigny, dans son Mémoire sur la fabrication des eaux-de-vie de sucre et plus particulièrement sur celle de la guildive et du tafia, publié à l’Île de France justement, ne vient pas clarifier la chose. Dans les pages I et II de l’Avertissement de son ouvrage, il indique : « Dans les colonies françaises et anglaises de l’Amérique, on fait depuis longtemps une liqueur forte que l’on nomme guildive, ou tafia, ou rum ; ce dernier nom est anglais ; les deux autres sont français. Les auteurs que j’ai consultés paraissent confondre les noms de guildive et tafia. Il me semble cependant que l’on affecte plus particulièrement le nom de guildive à la liqueur forte que l’on retire par la distillation du suc des cannes à sucre, qu’on nomme vésou (sic), et qu’on laisse fermenter, sans mélange ; et le nom de tafia, à la liqueur que l’on retire par le même moyen, des sirops et des écumes, dans la fabrication du sucre, après avoir laissé fermenter ces substances délayées dans de l’eau pure. Suivant cette distinction, la guildive serait le produit du vesou, et le tafia celui du sirop et des écumes du vesou ».

On le voit, il y a encore des glissements de sens et des confusions, qui ne facilitent pas le travail du linguiste ni celui de l’historien (il apparait cependant que le terme de guildive semble celui des premiers temps, donc d’une qualité moindre…). Mais il n’en demeure pas moins que la production d’alcool de canne à base uniquement de vesou fermenté est devenue une réalité au moins expérimentale, suffisamment importante dès les années 1770 pour que des esprits avertis en fassent mention (et peut-être même une pratique courante chez certains producteurs ?). Cette évolution, même chaotique, du sens des mots, traduit à sa façon l’évolution qualitative en cours, elle-même à mettre en parallèle avec le développement d’un marché de consommation dans les Antilles françaises, et à l’exportation vers l’Amérique-du-Nord.

Note de l'auteur :

Je n’ai pas voulu assommer le lecteur en mettant trop de références dans le corps de cet article. Cela étant, pour les esprits curieux d’en savoir plus ou de retrouver des apports antérieurs, il me faut préciser que le cas de Nérestan, esclave marron qui faisait commerce clandestin de tafia à la veille de la Révolution, avait déjà été repéré par David P. Geggus dans une communication de 1786 (« On the Eve of the Haitian Revolution : Slave Runaways in Saint-Domingue in the Year 1790 » et que la citation de Moreau de Saint-Méry quant au trafic de tafia avec la partie espagnole avait déjà été indiquée par Frederick H. Smith dans « Caribbean Rum, a Social and Economic History » (2005) – citation qui tend à confirmer la continuité d’un trafic déjà en place au début du XVIIIe siècle (voir mon article « du grand gosier au connaisseur… »). Dans son ouvrage, Frederick H. Smith donne aussi des indications quant aux guildiveries, et souligne par ailleurs deux faits essentiels pour l’approche du phénomène dans son ensemble : d’une part que les Amérindiens qui habitaient les îles de la Caraïbe faisaient leurs propres boissons (faiblement ?) alcoolisées (ouikou, mabi) et, d’autre part, que les populations africaines réduites en esclavage avaient elles-aussi une habitude de l’alcool (vin de palme, bière de mil…) avant leur contact avec les Européens.

|

Précision : Je n’ai pas voulu assommer le lecteur en mettant trop de références dans le corps de cet article. Cela étant, pour les esprits curieux d’en savoir plus ou de retrouver des apports antérieurs, il me faut préciser que le cas de Nérestan, esclave marron qui faisait commerce clandestin de tafia à la veille de la Révolution, avait déjà été repéré par David P. Geggus dans une communication de 1786 (« On the Eve of the Haitian Revolution : Slave Runaways in Saint-Domingue in the Year 1790 » et que la citation de Moreau de Saint-Méry quant au trafic de tafia avec la partie espagnole avait déjà été indiquée par Frederick H. Smith dans « Caribbean Rum, a Social and Economic History » (2005) – citation qui tend à confirmer la continuité d’un trafic déjà en place au début du XVIIIe siècle (voir mon article « du grand gosier au connaisseur… »). Dans son ouvrage, Frederick H. Smith donne aussi des indications quant aux guildiveries, et souligne par ailleurs deux faits essentiels pour l’approche du phénomène dans son ensemble : d’une part que les Amérindiens qui habitaient les îles de la Caraïbe faisaient leurs propres boissons (faiblement ?) alcoolisées (ouikou, mabi) et, d’autre part, que les populations africaines réduites en esclavage avaient elles-aussi une habitude de l’alcool (vin de palme, bière de mil…) avant leur contact avec les Européens.