découverte historique

|

Si vous aimez le rhum et son histoire, le nom de Jean-Louis DONNADIEU ne vous est sans doute plus inconnu: il a participé à l’excellent ouvrage Les Plantations Saint James, 250 ans de passion martiniquaise avec Marc Sassier (de la distillerie Saint-James et fraîchement nommé à la tête de l’AOC depuis quelques jours) et a déjà publié sur ce site un essai intitulé Lettres Rhumières où il montre que la découverte du rhum peut aussi passer par la littérature. Il est aussi l’auteur de plusieurs livres dont « Toussaint Louverture, le Napoléon Noir » publié en 2014 aux éditions Belin, qui retrace le parcours d’un esclave de Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) dont l’histoire est intimement liée à l’abolition de l’esclavage. Jean-Louis nous fait le plaisir de revenir avec une découverte sans précédent qui viendra sans nulle doute bouleverser l’histoire encore trop méconnue du rhum. Et comme le hasard fait souvent bien les choses, il y est question de Saint-Domingue, et surtout de détails concernant le passage de la guildive et du tafia déconsidérés, à un alcool de canne qui commence alors à être vendu sous le nom de « rum » ; des découvertes qui soulignent qu’une recherche d’amélioration est en cours et qui n’avaient pas encore été révélées…

Saint-Domingue, 1786 : adieu guildive, adieu tafia, vive le « rum » !Par Jean-Louis DONNADIEU Si le rhum des Antilles françaises atteint aujourd’hui des sommets d’excellence, il n’en a pas toujours été le cas. Des débuts de la colonisation aux Amériques jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’alcool issu de la canne à sucre (ou, plus précisément, des écumes et sirops non cristallisables en sucre ; il s’agit alors d’un sous-produit) avait bien mauvaise réputation en France comme dans ses colonies. La raison première en était, depuis 1713, l’interdiction d’importation dans le royaume, pour protéger les eaux-de-vie métropolitaines. Dans un contexte général dit d’Exclusif (un pays européen colonisateur ne commerce qu’avec ses propres colonies), le marché rhumier français était donc réduit à la seule consommation coloniale, donc de faible quantité et de peu de rapport, ce qui avait eu pour conséquence de décourager l’élan – pourtant réel au départ – en faveur de cette distillation, et donc de déconsidérer pareille production. Si bien que dans l’imaginaire, la « guildive » (déformation de l’anglais « kill devil », tue-diable) ou le « tafia » ne furent longtemps bons qu’à étancher la soif des gens de peu, marins de passage ou esclaves des plantations ; les grandes familles des Antilles françaises ne juraient que par les eaux-de-vie de métropole, importées alors à grands frais. Cercle vicieux. Les choses vont cependant changer dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, du fait notamment de l’influence britannique et de la guerre d’indépendance des treize colonies anglaises d’Amérique-du-Nord. Les Britanniques ont assez vite appelé « rum » (de « rumbollion », charivari ?) l’eau-de-vie de canne, dont le marin de la Royal Navy reçoit une ration quotidienne dès le milieu du XVIIe siècle. Ce rhum, produit à la Barbade ou à la Jamaïque, connait un succès croissant, tant en Grande-Bretagne que dans les treize colonies, au point que la production des colonies anglaises n’y suffit pas. Au XVIIIe siècle, les « Américains » de Boston ou New York – redoutables buveurs – en arrivent à importer des sirops résiduels de la fabrication du sucre pour distiller eux-mêmes, en provenance notamment des colonies étrangères, au premier rang desquelles figurent les françaises. Le Parlement britannique a beau imposer des taxes (Sugar and Mollasses Act de 1733, Sugar Act de 1764…) pour protéger la production des colonies anglaises, cela entraine à la fois un fort mécontentement des « Américains » – ce qui va peser très lourd dans la révolte des treize colonies contre l’autorité de Londres – et… une contrebande des plus actives, de rhums étrangers ou de sirops à distiller. On sait par exemple que la Martinique des années 1760-70 en profite (cf. le succès de la production rhumière des Religieux de la Charité, à Saint-Pierre) ; on sait moins que cela va aussi réveiller l’intérêt des planteurs de la partie française de Saint-Domingue.

La presse, source méconnue

Ainsi, dans le n°12, du 21 mars 1780, on y trouve une annonce « à affermer » (mettre en gérance) : « une guildiverie sise au haut de la savane de Limonade [localité du nord de Saint-Domingue], dépendante de la succession Bléry, très bien établie, ayant le terrain et les bâtiments qu’i faut pour en rendre l’exploitation facile, treize têtes de nègres cabrouétiers [charretiers], guildiviers [distillateurs] et tonneliers ; ladite manufacture composée de trois chaudières très bien montées, avec les pièces à eau, cabrouets [charrettes] et autres ustensiles nécessaires pour la fabrication ». Pareille annonce montre d’abord le caractère modeste de l’ensemble, quand on sait qu’une caféière moyenne a besoin d’une soixantaine d’esclaves, et une sucrerie entre deux cents et trois cents. Distiller de la guildive nécessite donc peu d’investissement, mais n’est pas socialement une position prestigieuse. Cependant, le soutien de la France à la cause indépendantiste étasunienne fait, en retour, arriver de plus en plus de navires des « Insurgés » dans les ports de Saint-Domingue. Dans l’immédiat après-guerre, Versailles finit par accepter un « Exclusif mitigé » qui encadre le commerce. Parmi les marchandises demandées par les « Américains » : des sirops, matière première coûtant évidemment moins cher que le produit fini. Et pareille demande finit par bousculer les mentalités, comme les pratiques.

Un nouvel Eldorado?L’affaire vient de plus loin dans le temps, de façon progressive et spontanée, comme en témoignent des annonces publiées au gré des circonstances. Ainsi, on observe l’amorce d’une demande pour un produit certainement plus fin, comme en témoigne cette annonce à vendre : « tabac, rum et fèves calées. S’adresser chez Mrs Barrère et Compagnie, négociants en cette ville » (Affiches Américaines n°28, du 13 juillet 1782, supplément du Port-au-Prince).

Cet exemple n’est certainement pas le seul. Il témoigne en outre que le débat est vif parmi une intelligentsia « avant-gardiste », comme s’il s’agissait de rattraper le temps perdu. Ce qui se confirme de façon retentissante deux ans plus tard, par l’implication du pouvoir royal.

Session de rattrapageEn effet, coup sur coup, durant l’année 1786, trois importants articles paraissent dans les colonnes des Affiches Américaines, dans le but d’impulser la production de rhum et de montrer les perspectives nouvelles qui s’ouvrent aux audacieux qui se lanceraient dans l’aventure. Le premier (Supplément du Port-au-Prince au n°3, du 21 janvier 1786) n’est ni plus ni moins qu’un mémoire occupant environ deux pages de la gazette, mémoire « qui nous a été remis par MM. les Administrateurs pour les guildiveries et rumeries ». Il s’agit d’un texte non signé, transmis de façon on ne peut plus officielle, par le Gouverneur général et l’Intendant de Saint-Domingue. Les premières lignes sont révélatrices : « Les rumeries sont assez importantes pour le commerce et pour les colonies pour qu’on s’en occupe sérieusement. Il s’agit d’enlever, ou du moins de partager cette branche de commerce avec les Anglais. L’Amérique fait une grande consommation de rum, les îles anglaises ne sauraient lui en fournir une quantité suffisante, ne pouvant en tirer de nos colonies qui n’en distillent point : les Américains viennent prendre nos tafias et nos sirops pour les distiller eux-mêmes. Nous y perdons la main d’œuvre, ainsi que les écumes. Dans la vente des sirops on perd plus de la moitié, car un gallon de sirop ne se vend que 30 sous, et il en résulterait un gallon de rum qui se vendrait, prix commun, 3 liv. 15 sous de colonie ». Les pouvoirs publics déplorent donc un sévère manque à gagner pour la colonie. La suite du mémoire ne dit mot sur la cause principale, inavouable pour eux – celle du frein à l’exportation émanant d’une décision royale de 1713 – mais, dans un contexte désormais acquis à la libération progressive des échanges, l’attitude de l’administration est désormais d’encourager les colons à rattraper l’avance anglaise, donc à changer les méthodes de production. Car, pour le moment, « nous nous bornons à faire quelques mauvais tafias dont le goût empyreumatique [brûlé] et érugineux [rouillé] répugne au consommateur un peu délicat ». Comment faire ? La suite le dit clairement : en appliquant les mêmes méthodes que celles qu’appliquent les Anglais, car il n’y a pas de secret en la matière. Apprécions aussi, au passage, le vocabulaire employé : « Ce sont des gros sirops de sucre [non cristallisables] et des écumes [issus du bouillon lors de la fabrication du sucre] mêlées avec certaine quantité d’eau et de vidanges [résidu après distillation précédente] qu’on fait fermenter dans des tonneaux pendant 8 ou 10 jours, c’est-à-dire jusqu’à ce que la fermentation, qui doit être vineuse, ne soit presque plus perceptible. Alors, on met cette composition, appelée vulgairement grappe, dans un alambic, et on la distille de la même manière qu’on fait de l’eau-de-vie en France. La première liqueur qui passe dans l’alambic est le tafia chez les Français et le rum chez les Anglais ; ensuite vient la petite eau, qui est un tafia ou rum très faible. Les colons français la mêlent avec leur tafia, quoi qu’elle ait un goût et une odeur très désagréables ; mais les Anglais la mettent à part pour la rectifier par l’alambic, ce qui leur donne un rum très spiritueux [riche en alcool], qu’ils nomment esprit, et qui sert à donner une grande force à leur rum ordinaire ; par ce moyen, ils le rendent propre à parvenir dans toutes les contrées de la terre, sans être affaibli par le trajet. Un peu plus ou un peu moins de cet esprit compense toutes les distances. La liqueur qui reste au fond de l’alambic, après la distillation de la petite-eau, est la vidange ».

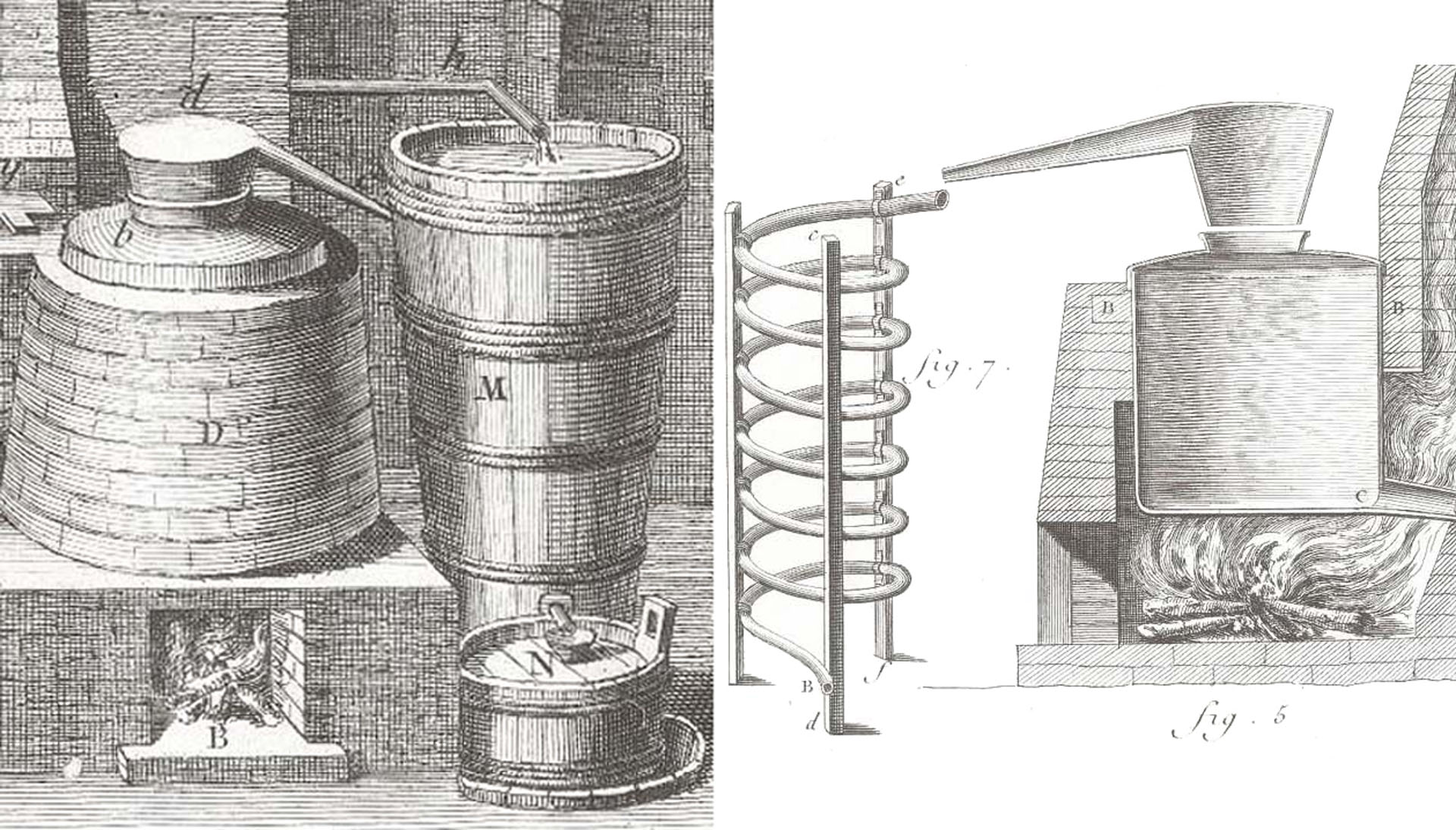

La suite de l’article est une liste de considérations techniques sur la capacité optimale des alambics (300 gallons, soit environ 1 350 litres), la taille du chapiteau (« trois fois plus grand que ceux en usage dans les brûleries en France »), la qualité du serpentin (« en bon étain »), la forme des pièces (barriques) de grappe, le conseil de stocker l’eau-de-vie obtenue dans des tonneaux neufs et non pas dans des barriques ayant contenu du vin… Viennent enfin deux arguments-massue. D’abord celui du gain escompté : « Pour 7 à 8 000 livres [investissement faible], on monte deux chaudières à rum, qui augmentent d’un tiers, à peu près, les revenus des propriétaires ; si les produits en sucre sont de 200 000 liv., voilà 100 000 liv. par an de gain pour eux, pour le commerce et pour la métropole ». Et pour ceux qui hésiteraient encore, « l’Administration a fait venir dans cette colonie un Américain [ressortissant des tous nouveaux Etats-Unis], fabricant de rum, qui est actuellement employé sur la guildiverie de la sucrerie de M. Roberjot-Lartigue, au Cul-de-Sac [plaine derrière le Port-au-Prince] ; il se nomme Jacques [en fait, John] Clarke. Il parle l’anglais et le français et donnera à tous ceux qui s’adresseront à lui les éclaircissement qu’ils désireront ».

Un témoignage de la JamaïqueMoins d’un mois plus tard est publié l’article suivant, suffisamment long pour paraître en « feuilleton » dans les numéros 5, 7 et 8 (des 4 février, 18 février et 25 février 1786), avec des annotations. Lui aussi non signé, cet article va, dans son esprit, exactement dans le même sens que l’article précédent, s’appuyant sur la traduction en français des passages considérés comme les plus significatifs d’un Essai sur les rumeries paru en 1777 en anglais, à la Jamaïque, édité par souscription (116 exemplaires parus), et dont l’auteur est un certain Michel Soleirol (un nom à consonance provençale), qui se targue d’une expérience de trente ans aux Indes occidentales (c’est-à-dire les Antilles). Parmi les conseils techniques complémentaires de ce qui a été précédemment indiqué, signalons que l’auteur préfère que la fermentation se fasse dans des cuves surélevées, et non dans des citernes enterrées (le contact avec la terre entraine une certaine fraicheur qui retarde le phénomène). Il conseille aussi de nettoyer régulièrement les installations et ustensiles. Il indique au passage un cas d’addition « d’une certaine quantité de suc de cannes » mêlé à la grappe (pratiquée sur l’habitation de Lord Holland, comme il a pu l’observer en 1769 et 1770), mais ne semble pas convaincu (« je crois qu’il résulte divers inconvénients de cette addition » : ralentissement de la fermentation, acidification, dépôt, nécessité de davantage de combustible…). Le sieur Soleirol donne encore des indications quant aux ferments, discute les dimensions des appareils, insiste pour qu’il y ait constamment de l’eau en sortie du chapiteau pour favoriser la condensation. Pour la vérification de la force alcoolique (la fameuse « preuve »), l’empirisme est de mise : « il faut prendre du rum dans un verre et y laisser tomber une goutte d’huile. Vous jugerez de la force du rum par le temps que l’huile emploiera à tomber au fond du verre : le rum sera d’autant plus fort que l’huile se précipitera plus promptement ». Avec raison, le traducteur indique en note que « la preuve à l’aréomètre est beaucoup plus certaine », mais il convient toutefois de préciser que si les premiers aréomètres (ou pèse-liqueur) Baumé et – surtout – Cartier existent en France dès la fin des années 1770, ces appareils n’avaient probablement pas encore atteint les colonies britanniques quand le sieur Soleirol écrit son Essai sur les rumeries (l’aréomètre anglais de Sykes n’existant pas encore). La teneur en alcool était donc appréciée à la goutte d’huile ou, plus couramment, en vérifiant que de la poudre à canon imprégnée de liqueur puisse s’enflammer (« preuve de Hollande » ou « preuve de Londres »). La fin de l’article est constituée d’un commentaire du traducteur français, qui espère qu’un élan va être impulsé auprès de colons pionniers, lesquels ne seront pas arrêtés « par les résultats de quelques tentatives infructueuses qui ont été faites au Haut-du-Cap [bourg très proche du Cap-Français] ». Ce commentaire permet de déduire que des essais d’amélioration ont bel et bien démarré à Saint-Domingue, et commencent à se savoir, même si le résultat n’est pas encore celui espéré. Et de rappeler non seulement la disponibilité du sieur John Clarke, mais aussi que « nous sommes chargés de faire connaître au public que M. le maréchal de Castries [alors ministre de la Marine et des Colonies] a engagé les négociants des principales places de commerce en France, à envoyer dans cette colonie les ustensiles propres à la distillation du rum, d’une forme plus avantageuse et mieux entendue que ceux qui ont été apportés jusqu’ici ». Autrement dit, voici un autre témoignage de l’implication de l’Etat royal dans l’impulsion d’une activité rhumière à Saint-Domingue, par l’incitation à expédier du matériel adapté, preuve – s’il en était encore besoin – du souci officiel quant à cette question, étant données les perspectives rappelées quelques lignes plus haut : « En vendant du rum aux Américains au lieu de sirop, nous gagnerons les 15 millions de valeur que cette denrée acquerra étant fabriquée en rum ; et en n’estimant le sirop employé pour faire du tafia qu’au tiers de celui qui s’exporte, ce qui et sans doute trop peu, ce sont 10 millions dont la colonie augmentera son revenu chaque année par la conversion des guildiveries en rumeries ». Tout est dit. Ou presque. Car si l’objectif officiellement déclaré est d’encourager (mais pas de subventionner) les producteurs domingois pour qu’ils s’attaquent au marché nord-américain, rien n’est annoncé quant à l’épineuse question de l’expédition de rhum français en métropole même, un marché alors à peine entr’ouvert (en fait, il faudra attendre la Révolution pour que cela bouge vraiment). Enfin, pour conclure, l’article indique : « il est arrivé ici un distillateur de la Jamaïque, que nous croyons posséder parfaitement les connaissances de son état ; il a communiqué à M. l’Intendant les recommandations dont il est porteur. Nous offrons de le faire connaître plus particulièrement à ceux qui voudront l’employer ». Le nom de ce distillateur reste inconnu (Soleirol ? Ou un colon anglais venu tenter l’aventure ?), mais sa présence témoigne encore de perspectives de développement de sa spécialité.

Encyclopédie de Diderot et d’Alembert – Distillateur d’eau de vie, planche n° 12 (Collection Saint James)

|

Dear Cyril,

i would like to contribute with some figures about the upgrading from tafia to rhum in French colonies.

RUM PRODUCTION IN 1770

1-Jamaica 13 150 000 litres

2-Saint Domingue (Haiti ) 9 689 000 litres

3-Barbados 9 160 000 litres

4-Antigua 5 900 000 litres

5-Saint Christopher 3 836 000 litres

6-Martinique 3 076 000 litres

EXPORT to CONTINENTAL BRITISH COLONIES 1770

14 322 000 litres of whom

77 958 litres French Colonies

CIF VALUE OF RUM IMPORTED INTO CONTINENTAL COLONIES 1770

Jamaica 2,09 shillings x gallon

Antigua 2,01 »

Grenada 1,93 »

French Colonies 1,61

Dutch Guyana 1,19

Last but not least Distance

from Port au Prince to Jamaica Port 464 km

From Saint Domingue Port to Jamaica Port 180 km

From Cap Haitien to Florida 945 km

From Fort de France to Jamaica 1400 km

From Fort de France to Florida 2400 km

So Jamaica was the rum leader producer with a price 30% higher than French Colonies Tafia and penetration into new american continental market was insignificant..

Saint Domingue(Haiti) was the biggest sugar and tafia producer of French Colonies and very close to Jamaica.

So the upgrading started from Saint Domingue with know-how coming from Jamaica.

Syrups,Vinasse,Juice,pot still…

Barbancourt is the last example until 1992 of this evolution(until 1970 existed in Haiti 30 rhum distilleries following the old french rum style)

And still today in Haiti the Cartier degrè is used (Clairin 22) and contenence is measured in gallons…