| > |

Du grand gosier au connaisseur : les tribulations du tafia à Saint-Domingue (XVIIIe siècle)

Par Jean-Louis DONNADIEU

Les boissons ont une histoire et une géographie. Celles du rhum illustrent particulièrement le mouvement de mondialisation et, qui plus est, procèdent à la fois de la tragédie et de la grandeur. De la tragédie, car le développement du rhum est historiquement indissociable de la société coloniale esclavagiste, aux Amériques et dans l’Océan Indien. De la grandeur, car parti de bien bas, le rhum est devenu au fil du temps, et à force d’essais comme de persévérance, un alcool de bouche particulièrement renommé et recherché. Qui aurait dit cela trois siècles en arrière ? Pour mesurer autant que faire se peut le chemin parcouru, notamment à propos des usages sociaux et des représentations mentales qui y sont associées, essayons donc de nous replonger dans ce passé caribéen. Voici ce que peut nous apprendre l’exemple de la colonie française de Saint-Domingue (Haïti aujourd’hui), à une époque où on parlait de « guildive » (déformation de l’anglais « kill devil », tue-diable) ou, plus fréquemment, de « tafia » (de « ratafia » ?) pour désigner l’alcool de canne, avant – à partir des années 1770 – de commencer à parler de « rhum » (« rum » dans la graphie de l’époque, de l’anglais « rumbollion », charivari ?) pour désigner un tafia de qualité supérieure.

Ce vocabulaire rappelé, que sait-on des consommateurs à Saint-Domingue ? A la veille de la Révolution, on y compte environ 30 000 hommes blancs, 27 000 « libres de couleur » (affranchis et leurs descendants) et surtout un demi-million d’esclaves, énorme groupe humain. A quoi il faut ajouter les soldats en garnison, très présents durant la guerre d’Indépendance des Etats-Unis (1776-1783), et qui ne se sont pas fait prier pour goûter à l’alcool de canne du cru. N’oublions pas en arrière-plan quelques étrangers (Espagnols ou Anglais, selon les époques), toujours intéressés, quoi qu’on dise par ailleurs de la qualité de la production domingoise. Surtout, parmi les élites locales, remercions quelques fins observateurs, dont les écrits nous révèlent un monde somme toute encore méconnu.

Nourriture terrestre

Louis XIV fait rédiger, en mars 1685, un « édit du roi sur les esclaves des Îles de l’Amérique », bien plus connu sous le nom de Code Noir, document qui aura des déclinaisons (pour les îles de l’Océan Indien et la Louisiane), et dont l’objet est de fixer les droits et devoirs des esclaves… mais aussi ceux des maîtres. Que dit l’article 23 ? « Leur défendons [aux maîtres] de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne ou guildive pour tenir lieu de subsistance ». Si l’autorité royale interdit la distribution d’alcool de canne aux esclaves, c’est donc d’abord en tant que source alimentaire et non pour des raisons sanitaires ou pour prévenir la possible violence due à l’ivresse (mais ne nous leurrons pas, d’autres articles interdisent tout acte subversif de la part des esclaves). Cela étant, si on part du principe que le droit est le reflet de pratiques qu’il entend règlementer, alors il faut convenir que certains maîtres n’avaient guère eu de scrupules à fournir de l’alcool de canne – qui ne revenait pas cher – et à négliger le reste, les esclaves devant finalement se débrouiller seuls pour leur subsistance. On voit là-ici le côté paradoxal du Code Noir, qui est un (bien relatif) progrès par rapport au néant : terriblement oppressif pour les esclaves, certes, mais aussi contraignant pour des maîtres qui, sans cela, feraient n’importe quoi. Le roi rappelle que si l’esclave est rabaissé au rang de bien meuble, son maître a l’obligation de l’entretenir (nourriture, logement, vêtement, soins). Dans la réalité, cela se fera à l’économie, et les conditions matérielles d’existence vont être, pour l’esclave, un long chemin de misère, partout. Il n’empêche : le maître ne saurait se défausser de la fourniture de denrées alimentaires en distribuant de la guildive.

Du comportement des maîtres

Le développement croissant des productions coloniales (sucre, café, indigo, coton, cacao, etc.) et la durée de la colonie française de Saint-Domingue laissent à penser que tous les cas de figure se sont présentés dans la façon dont les maîtres ont tenu leurs ateliers, et hélas les cas de violence n’ont pas été rares. Il n’en reste pas moins que l’intérêt bien compris des maîtres était de prévoir quelque ménagement s’ils voulaient que leur domaine prospère. On en a ainsi quelque témoignage par un traité du sieur Elie Monnereau, habitant à Limonade (bourgade à l’est du Cap-Français), intitulé Le parfait indigotier (qui traite en fait à la fois de l’indigo mais aussi du café) et paru en 1765 à Marseille. Pareils écrits – issus de l’expérience pratique de gens ayant eu à conduire des domaines fonciers de taille modeste – sont rares, qui plus est tardifs, mais c’est mieux que rien et font ressortir des situations vécues. Que dit le sieur Monnereau ?

Dans le cas où l’habitation vient d’acheter de nouveaux esclaves, il faut procéder à leur adaptation dans un monde où ils n’ont aucun repère et doivent tout découvrir : « Afin de leur donner une espèce d’émulation pour le travail, on les pourvoit de leur petit ménage, comme d’une chaudière et d’un canaris [récipient en terre cuite]. Si on veut pousser à leur égard la libéralité à bout, on y ajoute une poule, un petit cochon de lait (…) ; on ne refuse pas même de leur donner de temps en temps un coup d’eau-de-vie du pays, qui les égaie ; mais en tout cela il y a façon de donner, il faut leur faire comprendre qu’ils doivent mériter ces grâces par leur assiduité au travail » (p. 194).

Le coup de tafia est donc considéré comme une libéralité, un petit « plus », à discrétion, en fonction du mérite selon le travail rendu.

Pareille pratique va être répandue, aléatoire et arbitraire, selon l’humeur du maître. Mais elle nécessite aussi une surveillance car, revers de la médaille de la consommation de tafia, une circulation parallèle d’alcool de canne est aussi effective, sur laquelle les maîtres n’ont guère de contrôle en amont. Il leur reste l’aval : « L’ivrognerie qui est la source des querelles doit être rigoureusement punie dès sa naissance, afin d’en couper jusqu’à la moindre racine : ne point souffrir leurs querelles domestiques. Si quelqu’un a lieu de plainte contre quelqu’autre c’est à vous d’en décider et de rendre justice à qui il appartient, en punissant l’agresseur ; mais il en faut décider sans partialité » (p. 197-198). Exercice subtil et délicat, qui a dû se produire maintes fois.

Autre aspect, lui aussi empirique : ne pas hésiter à utiliser l’alcool de canne en traitement médical. Ainsi, en prévention, après les « travaux rudes du moulin, où on les voit [les esclaves] tous couverts de sueur et si échauffés, qu’en sortant de-là, ils ne se feront aucun scrupule de boire de l’eau au premier endroit qu’ils rencontreront ; il n’en faut pas davantage pour leur causer sur le champ une fluxion de poitrine. Pour prévenir cet accident, donnez-leur un bon coup d’eau-de-vie du pays dont ils sont extrêmement friands, avec cela ils s’en vont contents, et pour tout au monde ils ne voudraient point boire d’eau après, de crainte d’ôter le chatouillement de cette liqueur qui les flatte, et qui en pareil cas leur est très souveraine ». Ou encore en cas de coup de froid : « Rien de plus pernicieux à la santé que d’être imbibé par un grain de pluie. C’est pourquoi on ne doit pas refuser un coup d’eau-de-vie à un nègre à qui le froid a ôté la vigueur, et que cette boisson ranimera tout de suite ; ne lui en faites pas une habitude, vous ne risquerez rien, il ne faut pas que la crainte de gâter un nègre nous empêche de le secourir dans ses besoins : si c’est son penchant, nous devons savoir le redresser » (p. 201). On le voit : le maître contrôle le traitement, veille à ce que la « gâterie » ne devienne pas une habitude ; et l’esclave revigoré montre des signes vite interprétés comme du contentement, selon l’auteur. Ces remèdes empiriques seraient au bout du compte efficaces pour des maîtres avisés et sûrs d’eux.

Deux décennies plus tard, la pratique du petit coup à boire en récompense et comme fortifiant est toujours de mise, ainsi qu’en témoigne Pierre-Joseph Laborie, doyen des avocats du Cap-Français dans les années 1770 et propriétaire d’une grande caféière au Borgne (nord de la colonie). Émigré à Londres durant la Révolution, il y publie en 1798, en anglais The Coffee Planter of Saint Domingo, dans lequel il décrit par le menu la manière dont il gérait sa caféière. Quand il décrit le travail des esclaves (p. 52-53), il indique au passage : « Ce dur travail [au moulin] est effectué le soir, quand les Noirs reviennent du champ ; mais ils l’aiment, car il est récompensé par un petit verre de rhum » (“This hard work is performed in the evening, when the negroes return from the field ; but they like it, because it is rewarded with a small glass of rum”). Par la même occasion, signalons un singulier type de réconfort, relevé par l’historien haïtien Jean Fouchard (dans Les marrons du syllabaire, Port-au-Prince, Henri Deschamps, réédition 1988, p.68), qui illustre encore l’usage ancré du tafia comme remontant. L’historien cite un rapport d’activités de 1733 des sœurs missionnaires des filles de Notre-Dame. De jeunes filles noires (catéchisées à part des filles blanches de la paroisse du Cap), ont une réaction d’une belle spontanéité : « A un récit de la Passion du Christ, émues jusqu’aux larmes, de jeunes négresses interrompirent le sermon pour exprimer un vœu d’une naïveté bien touchante : Bon Dié a soif… pauvre cher Bon Dié ! Donné à bon Dié du tafia avec du citron, ça bon ! ». Le légionnaire romain ayant donné à boire au Crucifié un peu de son vin piqué avait donc fait des émules ! Et au-delà de cet élan spontané, on peut relever que l’association rhum-citron ne date pas d’hier… De fait, les esclaves ont fait preuve d’inventivité, avec le peu qu’ils avaient à leur portée : « ils composent différentes boissons avec des fruits, des citrons, des graines de maïs, du gros sirop de sucre, de l’eau et du tafia » (S.J. Ducœurjoly, Manuel des habitants de Saint-Domingue, Paris, 1802, tome 1, p.36).

Même si ce dernier témoignage est plus tardif, il fait part d’une pratique ancrée depuis des lustres ; ti’ punch, planteurs et autres « rhums arrangés » trouvent donc leur origine loin dans le temps.

Le tafia, c’est la santé !

Le 24 janvier 1713, le Roi-Soleil en fin de règne fait adopter une déclaration « portant défense de fabriquer aucune eau de vie de sirops, mélasses, grains, lies, bières, baissières [restes de vin d’une barrique, proches de la lie], marc de raisin, hydromel et de toute autre matière que de vin ». Décision radicale, et continuation logique de la politique de feu Colbert : dans le royaume comme dans les colonies, on ne peut plus distiller ni transporter (et donc faire commerce) d’eaux-de-vie autres qu’issues de vin (ou, en clause dérogatoire, de cidre ou de poiré, pour les seules provinces de Normandie et Bretagne). Pour habiller cette mesure évidemment protectionniste, des considérations de santé publique sont invoquées… Mais cette interdiction de distiller s’avère totalement irréaliste, car non seulement jamais les agents du roi ne vont être en nombre suffisant pour y veiller, mais surtout elle se heurte, partout, à des pratiques bien ancrées, impossibles à défaire, tant au fin fond des campagnes du royaume que dans les ports – où on distille des sirops et mélasses arrivées des « îles à sucre » – et, bien sûr, dans les colonies.

A Saint-Domingue, où l’esprit indépendant des flibustiers et autres aventuriers de tous poils est encore bien vivace, on en est au point que l’administration coloniale prend fait et cause pour l’eau-de-vie de canne. « Elle [la guildive] est au contraire d’une utilité absolument nécessaire sur les habitations pour le pansement des plaies et ulcères auxquels les nègres, et surtout les nouveaux venus de Guinée, sont très sujets, les chirurgiens [petits praticiens] la trouvent meilleure et d’une qualité plus détergente que l’eau-de-vie [de vin] pour ces sortes de maux, et elle est encore très utile à leur santé lorsqu’ils ont été mouillés par la pluie dans leur travail. Les maîtres soigneux de leurs nègres leur en donnent au retour un coup à boire à chacun, ce qui les préserve des rhumes et rhumatismes qu’ils gagneraient sans cette précaution. Il est certain qu’une habitation considérable en consomme trois et quatre barriques par an à ces usages indispensables » (lettre au ministre de la Marine datée du 20 juillet 1715). Les auteurs de ces lignes ne sont autres que le gouverneur Blénac et l’Intendant Mithon qui, déjà à leur époque, soulignaient les vertus médicales conférées à l’eau-de-vie de canne, notamment pour nettoyer les plaies.

Outre que la prohibition du tafia va rester lettre morte, pareil constat d’usage thérapeutique dépasse l’avis d’administrateurs ou de propriétaires, pour être celui de praticiens établis, dont l’avis fait autorité. C’est le cas de Jean-Baptiste Poupée-Desportes, médecin du roi à Saint-Domingue de 1732 à sa mort en 1748, c’est-à-dire supervisant la pratique médicale européenne, – la seule autorisée – dans toute la colonie. Son Traité ou abrégé des plantes usuelles de Saint-Domingue (posthume, 1770), nous précise les pratiques en usage : « On préfère cette eau-de-vie dans toutes les colonies de l’Amérique à celle d’Europe, non seulement pour boire comme plus agréable au goût [quid alors de la qualité des spiritueux expédiés de France ?], mais aussi pour panser les plaies et les ulcères. On la trouve moins brûlante, et on la juge plus saine. En effet, nous remarquons que ceux qui s’adonnent par habitude à cette liqueur, même au point de s’enivrer presque tous les jours, résistent plus que tous les ivrognes d’Europe, qu’ils ne sont pas si promptement sujets aux maladies qui sont communément les suites de cette intempérance, et qu’ils ne sont pas attaqués de plusieurs, comme de tremblement, de paralysie, de goutte, etc. On pourrait aussi lui attribuer une qualité antiscorbutique ; car peu de ceux qui en usent, et même qui en font excès par habitude, sont attaqués de ce vice, ou du moins ils paraissent avoir des symptômes moins considérables » (p. 451-452).

Cette observation est quelque peu hasardeuse, due à un médecin pas toujours bien assuré selon certains de ses contemporains – mais qui va cependant avoir le grand mérite de développer les hôpitaux et jeter les bases de la médecine tropicale dans la colonie. Dans le cas d’espèce, Poupée-Desportes fait preuve d’une singulière indulgence pour l’ébriété à l’eau-de-vie de canne, dans la mesure où elle préviendrait d’autres fléaux de par les nutriments qu’elle contient. Au-delà de ce débat délicat, il continue sur un autre plan : « Mais rien ne prouve davantage la qualité bienfaisante du tafia, que le succès qu’il parait avoir pour les plaies et les ulcères. Il racornit moins les fibres et dessèche moins les chairs. Il seconde par conséquent mieux dans l’intention de procurer une bonne suppuration. Ces qualités, si elles étaient bien connues, devraient le faire préférer partout » (p. 452). Même si cette remarque laisse à penser que pareille pratique n’est pas d’usage universel à Saint-Domingue, elle confirme cependant que l’asepsie y est pratiquée depuis des décennies, de façon empirique ; où en était-on au même moment, en métropole ?

Quant à l’ivrognerie, elle est aussi déplorée : « La plupart des Nègres épuisés par le travail et le libertinage, cherchant une réparation que leur nourriture ne peut leur fournir, se livrent ordinairement à cette boisson qui semble d’abord ranimer leurs forces, mais qui dans le fait, prise en trop grande quantité, contribue à les dissiper entièrement ». Celui qui dépeint pareille situation n’est autre que Jean-Barthélémy Dazille (1732-1812), médecin du roi dans les années 1770, auteur d’un livre d’Observations sur les maladies des nègres (Paris, 1776) d’où sont extraites ces lignes (p. 268), qui rappellent que les effets de l’ivresse sont d’abord néfastes et susceptibles de provoquer des troubles.

Exemples d’ébriété

Deux exemples peuvent illustrer cet aspect malheureusement associé à la consommation excessive d’alcool. Le premier pourrait servir d’illustration d’un mal endémique. Car – comme on l’a déjà dit –, le tafia circule, même – et probablement surtout – quand les maîtres ne peuvent contrôler pareille circulation. Ainsi, il arrive que certains esclaves, souvent mal nourris, chapardent quelque marchandise, ensuite troquée contre de quoi boire ou manger : « Il y a des blancs qui sont encore plus coupables qu’eux [les esclaves], attendu qu’ils facilitent leurs vols en les recelant, et les achetant à vil prix. Ce sont des marchands qui ouvrent leurs boutiques lorsque les autres les ferment : aussi les appelle-t-on marchands au clair de lune, ou de nuit. En effet, les nègres, après avoir fait leurs coups dans le courant de la journée, soit en sucre, soit en indigo, ou bien en café, ou coton, cachent ce qu’ils ont dérobé dans un paquet de bois patates [fanes de patate douce, utilisées comme fourrage pour les mulets et chevaux], de petit mil, ou autres herbes ; et, sous prétexte de les vendre en ville aux personnes qui les achètent ordinairement, pour donner à leurs chevaux, ils se rendent chez les marchands qu’ils connaissent faire cette sorte de trafic, et ils leur donnent souvent une livre d’indigo, ou bien une forme [moule] de sucre, pour l’échange d’une ou deux bouteilles de tafia, et quelques morceaux de morues sèches » (S.J. Ducœurjoly, Manuel des habitants de Saint-Domingue, Paris, 1802, tome 1, p. 54-55). Bref, tout est bon à saisir pour avoir moins faim et trouver quelque remontant aux bleus à l’âme, car cette circulation clandestine de tafia est souvent recherche d’un refuge pour fuir l’oppressive réalité. Non sans conséquences, comme l’atteste ce cas individuel : « Jean-Jacques est un fort mauvais sujet. Il veut être libre. Je le laisse bien comme tel, pouvant me passer de lui. Ce qui me fâche c’est qu’il fomente par les mauvais conseils qu’il donne aux autres nègres, c’est un ivrogne achevé qui l’a toujours été (…) car son mal aux yeux ne lui vient et n’est entretenu que par l’abondance de tafia qu’il boit ». Voilà donc ce qu’écrit (lettre datée du 8 octobre 1783) le procureur Bayon de Libertat, gérant la sucrerie des Manquets au quartier de l’Acul, au propriétaire absentéiste (le comte de Noé, résidant alors en Gascogne). L’ivresse répétée de ce Jean-Jacques, l’un des commandeurs (chef de travaux) de la sucrerie, serait-elle vraiment une vieille habitude – ce que le procureur souligne – pour oublier sa condition d’esclave, ou un penchant plus récent pour se consoler d’une libération en bonne et due forme qui ne vient pas et qui lui aurait été promise ? Il est curieux de constater que dans aucune de ses lettres antérieures Bayon de Libertat ne fait allusion à une quelconque addiction de Jean-Jacques aux boissons fortes, si bien que la question se pose. On sait que, quelques années plus tard, le 22 août 1791, Jean-Jacques va faire partie des meneurs de la grande révolte de esclaves qui embrase le nord de Saint-Domingue et va mourir fusillé après la tentative de prise d’assaut de la ville du Cap.

Le second exemple illustre un autre travers, celui d’un penchant qu’on ne peut plus mettre sur le compte de l’oppression. Il a été d’autant plus à conséquence qu’il concerne le fameux François dit Makandal, esclave devenu manchot à la suite d’un accident au moulin de broyage des cannes. Makandal avait fui l’habitation du Limbé où il se trouvait, pour vivre en liberté à la tête d’un groupe d’esclaves marrons sur lequel il exerçait un considérable ascendant. Versé dans l’usage des plantes, Makandal avait gagné la réputation d’empoisonner troupeaux et puits, et semait la terreur dans la plaine du Cap-Français en 1757. Mais son usage immodéré du tafia allait le perdre, comme l’a relevé l’archiviste Pierre de Vaissière (dans son Saint-Domingue, la société et la vie créole sous l’ancien Régime (1629-1789), Paris, Perrin, 1909, p.247-248) : « Il avait eu l’audace de se rendre sur l’habitation Dufresne, au Limbé, un jour de fête. « M. Duplessis, arpenteur, et M. Trévant, habitant, qui étaient sur cette habitation, instruits que Makandal y était caché, firent distribuer du tafia largement, de sort que les nègres se saoûlèrent et que Makandal lui-même fut bientôt ivre. On alla l’arrêter dans une case à nègres, d’où on le conduisit à la maison principale, où il fut mis dans une chambre qui était à l’un des bouts, les mains attachées par derrière »* » [*Moreau de Saint-Méry, Notes historiques sur Saint-Domingue (AMC F4 136, p.198), note de Pierre de Vaissière]. Bref, on a affaire à un stupide défaut de vigilance d’un chef de bande, qui finit brûlé vif – le châtiment des sorciers et des empoisonneurs – en place publique au Cap le 20 janvier 1758, mais que la postérité considère comme l’un des précurseurs de l’indépendance d’Haïti, ou à tout le moins de la résistance au régime esclavagiste.

Consommation contrôlée ?

La surveillance des esclaves étant la hantise des autorités, leur consommation de tafia va être l’objet d’une étroite surveillance, mais derrière la répétition, on sent comme un aveu d’impuissance. Ainsi cette ordonnance du 13 mars 1713, promulguée par M. d’Arquian, commandant en chef par intérim de Saint-Domingue : elle interdit à la fois d’acheter du bois coupé par des esclaves (pour éviter les coupes non contrôlées), et aussi de leur vendre de l’eau-de-vie. Ce dernier point est adopté du fait du « mépris des défenses ci-devant [auparavant] faites à toutes personnes (…) de vendre de l’eau-de-vie en détail, et surtout aux nègres, abus et contraventions criminelles qui en dernier lieu a causé la mort à deux nègres, l’un tué, l’autre pendu (…). Voulons partout notre zèle pour le bien et le repos public remédier aux désordres (…), réitérons en outre les défenses ci-devant faites à toutes personnes de donner de l’eau-de-vie aux nègres et de les assembler sur les habitations ou dans la ville, à peine de 500 livres, vu que les premières défenses ont porté 150 livres ; et si l’affreux intérêt des particuliers et les profits qu’ils trouvent à débiter leur guildive auxdits nègres les rendent moins soumis qu’ils ne doivent à l’équité et au motif de notre défense, nous y ajouterons des peines afflictives » (Médéric Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions des colonies françaises de l’Amérique sous le vent, tome 2, p. 345).

La menace aurait-elle eu de l’effet ? Peut-être, si on en croit la lettre de 1715 déjà citée du gouverneur Bélac et l’intendant Mithon, dans laquelle ils précisent : « L’usage de cette boisson ne peut produire aucun mal qui soit à craindre par la police établie dans les bourgs, où il n’est pas permis aux nègres de s’attabler ni même d’entrer dans les cabarets, mais seulement de boire un coup debout et à la porte, et nous ne voyons pas que ce soit ce qui occasionne le marronnage des nègres chez les Espagnols. Nous ne disconvenons pas que quelques-uns d’eux n’en achètent quelques bouteilles et s’en enivrent quelquefois, mais ils tomberaient dans le même désordre quand même la guildive serait défendue par l’usage de l’eau-de-vie de France qu’ils achèteraient également, et même avec du vin au défaut de l’une ou de l’autre de ces deux boissons ». L’affaire serait donc question de contrôle et de modération…

Mais si on ne peut accabler le tafia comme source principale d’agitation des esclaves, il semble bien cependant que ces administrateurs enjolivent un peu le tableau.

En effet, les failles existent toujours, comme en témoigne un arrêt de règlement du Conseil Supérieur du Cap du 5 mars 1721, qui, d’une part, « défend de vendre aux portes des églises pendant le service divin » (ce qui en dit long sur l’ambiance et le tapage des marchés établis devant le parvis des lieux de culte pendant la messe !) et, d’autre part, défend encore « de donner à boire aux esclaves ». Les considérants dépeignent la situation, au sein d’une société moins cloisonnée qu’on le pense généralement : « Il est nécessaire et important de réprimer un abus très préjudiciable au bien et à la tranquillité publique, qui se commet en cette ville par les domestiques noirs, que certains cabaretiers reçoivent chez eux, auxquels ils vendent des eaux-de-vie, qu’ils boivent en leurs tavernes et s’attablent avec des blancs vagabonds et autres jouent avec eux aux dés et cartes, ce qui cause un désordre affreux ; les propriétaires ne pouvant plus jouir de leurs esclaves, de sorte que ceux qui sont obligés d’acheter les viandes aux boucheries détournent partie des deniers en ces lieux-là, pour jouer et boire, et en usent de même des autres denrées, qu’ils vont prendre pour leurs maitres ; ce qui porte lesdits domestiques noirs de faire d’autres vols, pour continuer leurs débauches, jouer et s’enivrer, dont on voit les jours ouvrables des attroupements, se battent, s’estropient et font des tumultes extraordinaires ; ce qui les porte, la plupart des temps à la désertion ; que pour arrêter un mal aussi pernicieux que dangereux, il sera fait défense aux cabaretiers et taverniers de donner à boire vins, eaux-de-vie et autres liqueurs, aux noirs, dans leurs maisons ou enclos, ni les recevoir à table… » suivi des peines encourues (Emilien Petit, député des conseils supérieurs des colonies, Traité sur le gouvernement des esclaves, Paris, 1777, première partie, p. 85-89).

Il faut dire que l’exemple vient d’en haut, car même ceux considérés comme l’élite de la colonie ne se font pas prier pour lever le coude et – dans un monde où les femmes blanches ne sont pas légion – fréquenter des mulâtresses ou des noires. Pour le dire autrement, il n’est pas rare qu’un jeune homme de bonne famille, voire de haute noblesse, ait une « ménagère », une femme de couleur avec qui il vit en ménage quelque temps. Comme le relève Pierre de Vaissière (Saint-Domingue…, ouvrage cité, p. 216), « l’on voit ainsi les rejetons de grands noms de France – un parent des Vaudreuil, un Châteauneuf, un Boucicaut, dernier descendant de l’illustre maréchal de France – passer leur vie entre un bol de tafia et une négresse concubine : (…) « Tomber dans le tafia et dans la négresse » est un proverbe du terroir qui exprime la plus complète dégradation »** » [note de Pierre de Vaissière : ** Xavier Eyma, Les Peaux noires (…), p. 148-149 ; livre paru en 1857].

Cependant, pareille « déchéance », tout comme le « préjugé de couleur » et le mépris de certains conféré au tafia, ne sont aucunement des obstacles propres à arrêter les élans. On continue de boire, sinon de s’encanailler, au grand dam des esprits chagrins et, surtout, d’une administration soucieuse de préserver la paix publique en évitant rixes, violences et blessures. Le contrôle se veut de plus en plus sévère au fur et à mesure que le temps passe, non seulement pour les esclaves, mais aussi pour les soldats et marins de la marine de guerre, comme on peut le vérifier dans la considérable compilation des Lois et constitutions… de l’avocat Moreau de Saint-Méry (établie entre 1784 et 1791, ouvrage déjà cité). Ainsi, voulant protéger l’ordre comme la santé et la vie du troupier, une ordonnance du gouverneur et de l’intendant du 19 juillet 1769 interdit la vente au détail de vin et de tafia aux soldats, ainsi qu’aux esclaves (« à moins qu’ils ne soient munis d’un billet de leur maître où soit spécifié la quantité et qualité de la liqueur demandée »). Entre les lignes, on peut penser que le débit de boisson sans contrôle devait continuer à être effectif, malgré l’arsenal juridique, d’autant que Le Cap-Français est le grand port de la colonie (18 000 habitants à cette époque, quasiment l’équivalent de Boston), appelé à jouer un rôle stratégique comme base arrière de la marine française durant la guerre d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique. Huit ans plus tard, le 10 décembre 1777 – alors que la France commence à envoyer des troupes nombreuses dans les Antilles, en prélude à son entrée en guerre – une nouvelle ordonnance réitère l’interdiction de vente au détail (c’est-à-dire « à verre, pot [environ 0,5 litre ?] et pinte [0,94 litre] »). La guerre se prolongeant, et ces dispositions ne semblant toujours pas suffire alors que le nombre de débits de boisson à tendance à se multiplier, une décision du 2 août 1780 limite à 30 le nombre de cabarets au Cap-Français et sa proche banlieue, et à 4 seulement ceux autorisés à débiter du tafia (avec roulement annuel ; et depuis décembre 1777 il y avait obligation d’afficher l’écriteau « tafia à vendre »). Soldats et marins bénéficient déjà de distributions d’eau-de-vie « au quartier [caserne] ou à bord », et ne peuvent donc boire au cabaret qu’accompagnés d’un sous-officier qui vérifie la quantité servie… Là encore, le rappel réglementaire et la montée crescendo des mesures laissent à penser que bien des libertés ont dues être prises, avec leur cortège de bagarres et tapages. Et même après-guerre la réglementation perdure, tant auprès des soldats (bien moins nombreux) que – surtout – des esclaves : le 31 mars 1784 les deux conseillers-commissaires préposés à pareils contrôles sont reconduits dans leurs fonctions, tandis que le 12 juillet 1785 sont prononcées plusieurs condamnations sévères de cabaretiers pour manquements à ces mesures. Mais pour quelques contrevenants punis, combien de distributeurs ni vus ni pris ?

Maître de cérémonie

Enfin, ce survol des questions de l’usage social du tafia ne saurait se terminer sans un aspect essentiel, celui des rassemblements et cérémonies concernant les esclaves. En 1715, pour souligner avec précaution l’aspect irréaliste de l’interdit royal, le gouverneur Blénac et l’intendant Thiron relativisent l’influence du tafia dans les troubles à l’ordre public : « Nous pouvons vous assurer, Monseigneur, que les nègres n’en faisant point un usage journalier, la guildive ne nuit point à leur santé, elle ne cause point la mort de plusieurs nègres des habitations comme on vous l’a avancé, et elle cause très rarement des batteries [rixes] par les défenses des kalendas [danses] et des attroupements de nègres ». Mais, rassemblements il y a bien ; ils ne vont pas cesser – les maîtres avisés lâchant la bride de temps à autre pour permettre à leurs esclaves de souffler – et le tafia y joue son rôle. Sans oublier que l’eau-de-vie de canne circule aussi lors des recueillements.

Ainsi, un demi-siècle plus tard, Elie Monnereau, nous fait part – avec son regard de maître d’une petite indigoterie, où il a pu observer de près son atelier – du rôle du tafia à l’occasion des veillées funèbres. « Ces sortes d’assemblées se font ordinairement pour les honneurs funèbres de leurs défunts ; c’est une loi parmi eux de prier pour les morts ; cette cérémonie se fait de cette manière : les parents ou amis du mort publient qu’une telle fête ou un tel dimanche on fera la prière pour leur parent ou ami défunt. Les nations [ethnie supposée] ou compatriotes [membres de la même « nation »] du mort sont priés d’assister ; ceux-ci ne manquent pas de se trouver au rendez-vous, où chacun est obligé d’apporter quelque chose, l’un se charge de quelques vivres, l’autre d’eau-de-vie, un troisième de sirop, ainsi du reste. En arrivant, ils se font de part et d’autre des compliments de bienveillance ; ensuite ils s’assemblent en formant un cercle vis-à-vis la porte du défunt, et prenant une bouteille d’eau-de-vie, ils en arrosent le seuil de sa porte, dans l’intention sans doute de réjouir sa pauvre âme. Cette petite cérémonie finie ils se mettent humblement à genoux, et récitent fort dévotement en apparence les prières qu’ils savent et que le plus ancien, ou plutôt le plus savant de la troupe, commence, et que les autres répètent, mot-à-mot ; cette prière finie chacun baise la terre, et se lève, ils font une seconde aspersion ; après quoi, ils se mettent à danser deux à deux jusqu’au dîner, auquel les amis du mort ont eu soin de pourvoir par le sacrifice d’un cochon qu’ils sont obligés d’immoler à ses mânes, dont ils ont grand soin de faire une exacte anatomie et qu’ils dissèquent à belles dents ; le reste de la journée se passe à chanter, danser, à faire des contorsions et des extravagances, et cela ressemble à des vraies mascarades. Enfin chacun se retire chez soi » (Le parfait indigotier, 1765, p. 110-112).

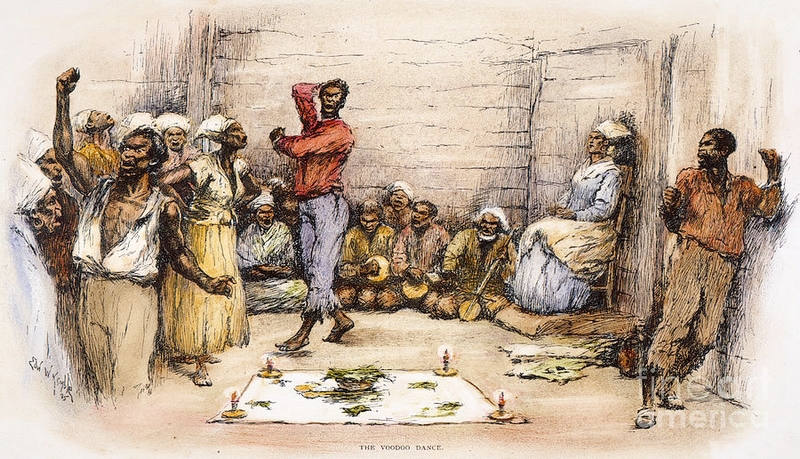

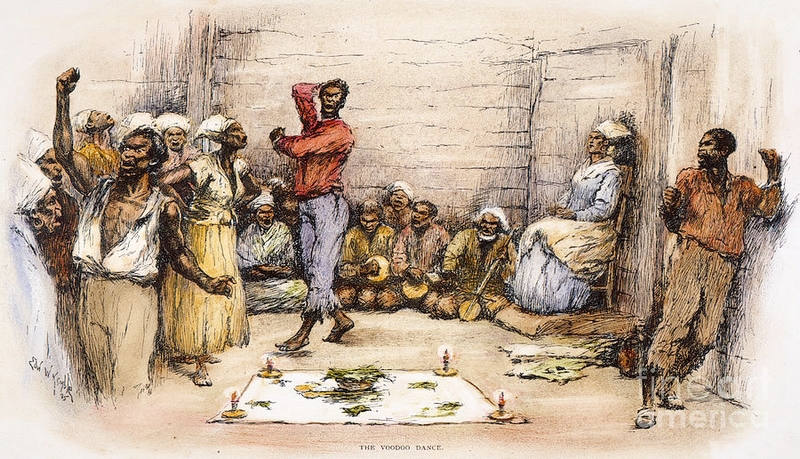

Rappelons aussi qu’à ces humbles cérémonies funéraires et aux repas partagés, en répondent d’autres, plus secrètes : les cérémonies du vaudou, au cours desquelles l’eau-de-vie de canne est aujourd’hui utilisée, comme autrefois.

En parallèle : la « longue marche » du tafia vers le rhum

L’évolution du produit est indissociable du comportement des consommateurs. Or, il est clair que le tafia a évolué tout au long du siècle et demi d’existence de la colonie française de Saint-Domingue.

Certainement assez grossier à ses débuts – mais ne coûtant pas cher par rapport aux eaux-de-vie importées de France –, puis s’améliorant quelque peu, il fait de plus en plus d’adeptes au début du XVIIIe siècle. La vigueur du commerce qui lui est associé est suffisamment importante – y compris avec les étrangers – pour que l’alcool de canne soit, un temps, menacé d’être monopolisé (début XVIIIe siècle), afin de satisfaire des intérêts privés (Annexe 1). Puis vient l’interdit royal de 1713 de distiller, impossible à appliquer et, de toute façon, immédiatement contourné par l’esprit rebelle, sinon frondeur, des gens qui peuplent la colonie, quelle que soit leur condition. La Régence va vite faire cesser cette situation, mais transport comme commerce demeurent cependant cantonnés aux seules colonies françaises – ce qui entraine une active contrebande avec les colonies étrangères. En revanche, les portes du royaume restent toujours fermées (en principe…) à l’eau-de-vie de canne.

Mais le temps passant, à côté d’une production de masse apte à étancher la soif des moins regardants ou des moins heureux, se développe une production qui s’améliore en qualité et fait des adeptes parmi les élites locales, si bien qu’il faut nuancer l’approche faisant du tafia la boisson du seul vulgum pecus, même si du chemin semble encore à faire quant à la qualité. Le corps médical s’y intéresse sérieusement pour ses vertus thérapeutiques comme gustatives, et évoque des pistes pour l’améliorer encore (annexe 2). Se pose aussi la façon de le conserver en vue de le bonifier (annexe 3). Qui plus est, dans les années 1770 en particulier, la demande des colonies anglaises d’Amérique-du-Nord se faisant particulièrement forte, des distillateurs tentent de produire une eau-de-vie de canne – désormais appelée rhum – correspondant mieux au goût ou à la mode alors impulsés par les Anglais. Ces efforts de pionniers sont salués, les qualités de certaines productions reconnues, des perspectives clairement évoquées (annexe 4). L’époque est à la remise en cause progressive des carcans réglementaires (autorisation de commercer mélasses et tafias avec l’étranger accordée en 1777). Il faut cependant attendre la fin de la guerre d’Indépendance des Etats-Unis pour que les autorités françaises s’engagent clairement (en 1786) à encourager à Saint-Domingue une production de rhum correspondant à la demande du marché nord-américain, tandis que le royaume n’a fait qu’entrouvrir ses propres ports, comme lieux de transit à la réexportation du tafia colonial vers d’autres destinations, dont celles de la traite négrière. Cela étant, à la veille de la Révolution, au regard des volumes consommés à Saint-Domingue, quelle part représente encore le tout-venant (encore considéré comme « tafia »), quelle part revient au haut-de-gamme (désormais appelé « rhum ») ? Impossible encore de le dire, mais la mue qualitative est engagée.

Touche finale ?

De nos jours, entre cocktails à l’apéritif, repas entre amis et plaisir d’esthète, voire – pour ceux qui courent les foires et salons –, concours et master classes, nous sommes bien loin de ces temps et de ce monde, ce monde des débuts. Cette approche n’a eu d’autre ambition que d’entrouvrir la porte. Elle appelle à d’autres recherches, plus larges et plus approfondies, davantage tournées vers l’ensemble des Amériques, dans la diversité de ses langues et de ses cultures. Elle invite aussi à explorer les racines du clairin [rhum artisanal] d’Haïti d’aujourd’hui… Car, sans conteste, le rhum est une eau-de-vie historiquement riche, un concentré des grandes ou douloureuses heures de l’humanité, mais aussi représente une aventure de pionniers et d’épicuriens. Bref, il mérite qu’on s’y attarde, d’autant qu’il conserve encore – l’espiègle ! – une part de mystère.

N.B. : la lettre du gouverneur Blénac et de l’intendant Mithon a été publiée dans CAMARA (Evelyne), DION (Isabelle), DION (Jacques), Esclaves, regards de Blancs, 1672-1913, Marseille, Archives nationales d’outre-mer/Images en Manœuvre Editions, 2008 (collection Histoires d’outre-mer), p. 126-128. La correspondance du procureur Bayon de Libertat au comte de Noé peut se retrouver dans DONNADIEU (Jean-Louis), Un grand seigneur et ses esclaves, Toulouse, PUM, 2009, p. 145-149. Les autres références sont des livres, certains accessibles sous forme numérisée en questionnant les moteurs de recherche. Sur les conditions du commerce des eaux-de-vie fin XVIIe siècle-début XVIIIe siècle, voir MANDELBLATT (Bertie), « L’Alambic dans l’Atlantique », revue Histoire, Economie et Société n°2.2011, éditions Armand Colin, juin 2011 (p. 63-78). Par ailleurs, l’auteur remercie Marc Sassier, président du syndicat de défense de l’AOC Martinique, de son éclairage technique.

Annexe 1 : Un goût de lucre ?

La consommation du tafia a immédiatement généré une économie, avec ses ambitions, convoitises et coups tordus. En 1715, le gouverneur Blénac et l’intendant Mithon rappelaient au ministre de la Marine une question sensible : « Nous ne connaissons pas, Monseigneur, plus d’inconvénients dans l’établissement des guildiveries à Saint-Domingue que dans les autres îles françaises et anglaises de l’Amérique où les habitants tirent un revenu considérable de la guildive. La proximité des Espagnols, loin d’être nuisible, est très avantageuse pour le débit de cette boisson, non seulement dans l’île, mais encore à Couve [Cuba] et dans les autres lieux de la côte d’Espagne où nous faisons commerce. Il est vrai que M. de Galliffet, pendant qu’il était commandant au Cap [1700-1703], avait défendu les guildiveries dans le quartier du Cap seulement, mais il se réservait d’en avoir seul pour en retirer un plus grand profit, et il est à la connaissance de plusieurs personnes du pays que, quand il en fit cette défense, il avait sur les bras trois cents barils d’eau-de-vie de France dont il ne pouvait se défaire à un aussi haut prix, et aussi promptement qu’il l’aurait souhaité, par l’usage que les petits habitants et leurs nègres font de la guildive qu’ils aiment presque autant que l’eau-de-vie ».

Utiliser sa position pour tenter d’imposer un monopole de distillation à des fins personnelles, voilà donc la peu délicate manière qu’avait tenté d’utiliser un ancien gouverneur ; sans succès, si on lit entre les lignes. Cela constituait un précédent que le gouverneur Blénac et l’intendant Mithon rappellent au pouvoir central, sous-entendant que la décision royale de prohiber la fabrication d’eaux-de-vie de canne était vouée à l’échec à Saint-Domingue, du fait de la résistance de la population.

Annexe 2 : « Quelques-uns y ajoutent trente ou quarante oranges… »

Outre quelques éléments concernant les vertus réelles ou supposées du tafia, ainsi que l’attestation de son succès auprès de certains maîtres comme de son commerce, le médecin Poupée-Desportes indique également comment, dans les années 1730-40, était distillée – voire corrigée à des fins thérapeutiques – l’eau-de-vie de canne à Saint-Domingue ; il en donne aussi les caractéristiques dominantes et s’interroge sur la qualité des métaux des alambics. De plus, ce médecin a l’intuition de penser au jus de canne plus ou moins cuit comme matière première à distiller, et fait référence au précédé en vigueur à la Barbade. Voici ces considérations, que les experts apprécieront :

« On fait beaucoup d’usage à l’Amérique de l’eau-de-vie qu’on tire des sirops. On l’appelle tafia. Elle est tellement du goût de nos colons, surtout des anciens et des créoles [natifs de la colonie], et si recherchée des étrangers, particulièrement des Anglais, qu’on en fait un grand débit et un grand commerce. On la prépare comme il suit. Dans une pièce de quatre, c’est-à-dire contenant quatre barriques, remplie d’eau, on verse huit ou neuf bailles [en note : « la baille peut contenir trente pintes de Paris » soit 28,5 litres environ ; huit bailles font 228 litres, neuf 256,5 litres] de sirop, suivant la consistance qu’il peut avoir ; du gros sirop [jus de canne à peine concentré, non épuré] de bonne qualité, ordinairement sept ou huit ; de sirops fins [sirop concentré et épuré] neuf ou dix. Ces derniers sont moins employés, parce que le tafia n’en est pas si bon ; ou bien, pour en tirer parti, on le met au quart, au tiers ou à la moitié avec les gros sirops. Quelques-uns y ajoutent trente ou quarante oranges coupées par la moitié ; d’autres n’y en mettent point. On appelle ce mélange rapé ou guildive, du nom de l’endroit où ce mélange se prépare, appelé guildiverie. On laisse fermenter la liqueur jusqu’à ce qu’elle ait acquis un goût vineux, sans aucune apparence d’aigre, et que l’ébullition [fermentation] paraisse diminuer, ce que le commencement d’affaissement ou de cessation d’élévation fait apercevoir. Quand on juge la fermentation suffisante, on en remplit de grandes chaudières ou gros vaisseaux de cuivre. Ces chaudières avec leurs dépendances sont conformes à celles dont on se sert en France pour faire l’eau-de-vie.

« Le tafia est bon quand il est clair et d’une couleur tirant sur celle de l’œil de perdrix [ambré ; teinte obtenue après durable passage en fût], soutenant bien l’épreuve, c’est-à-dire prenant feu promptement, et ne laissant qu’environ un quart de phlegme [les « têtes » et « queues »] ; d’un goût vif, pénétrant, imitant celui de l’eau-de-vie d’Europe, mais moins brûlant, plus onctueux et balsamique, et un peu empyreumatique [brûlé] ; qualité qu’on n’a pu encore lui ôter. (…) Son goût empyreumatique gâte l’haleine, et en laisse tellement l’empreinte dans la bouche de ceux qui en boivent même par hasard, qu’ils en conservent quelquefois l’odeur plus de douze heures, odeur très désagréable. (…)

« Je crois qu’il y aurait un moyen de lui ôter ce mauvais goût et cette mauvaise odeur, en employant du sucre sortant de la batterie, ou de celui de la troisième ou quatrième chaudière, pensant que ce goût et cette odeur peuvent venir de la corruption, si je puis me servir de ce terme, que le sirop contracte du séjour qu’on lui laisse faire, soit dans le bassin, soit dans les pots. D’ailleurs on aurait une liqueur plus sucrée [le sucre ne passe pas la distillation mais donnerait une odeur plus caramélisée ?]. Il conviendrait aussi de faire bien étamer les chaudières. Le cuivre peut contribuer à donner au tafia non seulement cette mauvaise odeur, mais aussi une mauvaise qualité.

« Quelques-uns ne mettent point d’oranges, et ôtent par-là à leur tafia les qualités balsamiques [contenant un baume] et détersives [nettoyantes et cicatrisantes], que tout le monde reconnait dans le suc et les écorces d’oranges sauvages, qui sont celles qu’on emploie.

« Le tafia est la base de cette liqueur si renommée, qu’on appelle Eau de Barbade, et dont on vient à bout d’ôter l’odeur et d’augmenter la force par des distillations réitérées ».

POUPEE-DESPORTES (Jean-Baptiste) (1704-1748), Traité ou abrégé des plantes usuelles de Saint-Domingue, tome 3, p. 449-453 (les tomes 1 et 2 étant titrés Histoire des maladies de Saint-Domingue), Paris, 1770.

Annexe 3 : A boire jeune ?

« Il passe pour constant, aux Îles de France [Maurice] et de Bourbon [La Réunion], que cette liqueur perd sa mauvaise qualité par le laps du temps ; on y a observé qu’après deux ans elle n’est plus malfaisante. Dans quelques-unes de nos colonies, il avait été prescrit de garder le tafia pendant un certain temps, en tonneaux, avant de le mettre en vente ; l’exécution de ce règlement était facile, néanmoins il est resté longtemps sans effet ; il s’agit de le renouveler et d’en maintenir l’exécution ».

DAZILLE (Jean-Barthélémy), Observations sur les maladies des nègres, leurs causes, leurs traitements et les moyens de les prévenir (1776), p. 268

L’expérience de ce médecin du roi, qui avait longtemps vécu dans les colonies françaises de l’Océan Indien avant d’exercer ses fonctions à Saint-Domingue dans les années 1770, laisserait à penser que le tafia y était d’abord conservé en dame-jeannes ou en jarres (ou en barriques, mais bu rapidement, sans lui laisser le temps de beaucoup évoluer au contact du bois). Ce que ce médecin déplore. Mais, a contrario, pareil processus augmente le coût d’achat du tafia, alors que les consommateurs sont peu fortunés. De plus, à la décharge de producteurs qui n’auraient pas eu la patience de faire vieillir leurs eaux-de-vie, il ne faut pas oublier que l’évaporation (et donc le manque à gagner) est considérable sous les tropiques, un phénomène deux à trois fois plus élevé que dans des chais en France (le vieillissement en est d’autant accéléré). Il semble cependant que le sieur Dazille n’ait pas eu accès au même type de tafia que son prédécesseur Poupée-Desportes, témoin, lui, d’un processus de vieillissement en barriques à des fins d’amélioration.

N.B. : sur le rhum des îles françaises de l’Océan Indien existe l’ouvrage quasi-contemporain de Jean-François Charpentier de Cossigny Mémoire sur la fabrication des eaux-de-vie de sucre…, paru en 1781 à l’Ile-de-France (Maurice).

Annexe 4 : « Il n’est point vrai que les eaux-de-vie de sucre soient inférieures à celles de raisin… »

Michel-René Hilliard d’Auberteuil, après avoir échoué à s’installer comme avocat au Cap, publie à Paris, en 1776 (avec autorisation officielle), Considérations sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue. Ce livre décrit l’état du commerce et des productions de l’île mais n’épargne pas ses critiques envers le monde colonial, tout en proposant des solutions pour remédier aux dysfonctionnements (l’ouvrage va finalement être interdit fin 1777 à la suite de plaintes des autorités coloniales).

De façon incidente, Hilliard d’Auberteuil y indique où en est la production de tafia. S’il reste partisan du protectionnisme des eaux-de-vie de métropole, il se montre favorable à l’exportation du tafia en direction du marché nord-américain (à une époque où la réglementation l’entrave) ou pour la traite négrière (pratique déjà bien ancrée). Il donne aussi quelques indications précieuses sur la façon de distiller dans les années 1770 et la pénétration des usages anglais.

« Il a été fait dans la colonie, depuis 1772, soixante-dix mille barriques de sirop tous les ans, dont environ le quart a été converti en tafia, tandis qu’on pourrait faire du rhum [« rum » dans l’édition originale] avec autant de facilité que dans les Indes anglaises : une barrique de sirop produit une barrique de rhum, comme elle produit une barrique de tafia, il ne faut pas plus de main-d’œuvre ; il n’y a donc point de profit à faire une liqueur inférieure (1). Si l’on changeait en rhum tout le sirop qui se fait dans la colonie, on pourrait, en y joignant les écumes [récupérées de la cuisson du jus de canne pur fabriquer du sucre], en tirer quatre-vingt mille barriques de rhum, qui ne reviendraient, au prix actuel du sirop, qu’à cent dix livres la barrique, toutes dépenses comprises, avec un bénéfice de quinze francs.

« Il ne faudrait pas qu’il fut permis d’introduire, sans précautions, cette liqueur dans la métropole ; autrement cette introduction ferait tomber les eaux-de–vie : on a prétendu le contraire ; mais il n’est point vrai que les eaux-de-vie de sucre soient inférieures à celles de raisins ; elles ont plus de force, elles sont plus amies de l’estomac à cause de leur qualité balsamique ; quand elles sont bien faites elles sont plus agréables au goût, elles peuvent servir à beaucoup plus d’usages. Il serait donc à propos de n’en pas souffrir la distribution en France, sans y attacher des impositions capables d’en faire hausser le prix au-delà de celui des eaux-de-vie du royaume ; mais on pourrait leur ouvrir de grands débouchés au-dehors, et les employer de préférence pour la traite des Noirs. Par ces moyens, on donnerait la plus grande valeur à toutes les productions de la colonie ; et on imposerait une sorte de tribut aux Anglais Américains qui viennent acheter les sirops ou mélasses dans les ports de Saint-Domingue, puisqu’on regagnerait sur eux le bénéfice de la main-d’œuvre, que notre indolence leur a laissé jusqu’à présent ; ils y mettraient d’ailleurs un prix d’autant plus haut qu’ils n’auraient point à supporter les pertes que leur occasionne maintenant le coulage [fuites] et la fermentation du sirop. (…) Ayant le rhum et le tabac en abondance, notre commerce avec les Anglais et les Hollandais nous fournirait les autres objets en échange de celles de nos denrées qui ne conviennent point à la métropole ».

« (1) Beaucoup de gens regardent le métier de faire le rhum comme un secret, ou, du moins, comme un art difficile. On a essayé d’en faire dans plusieurs guildiveries, et toujours sans succès. Il est vrai que ce métier exige quelque apprentissage ; mais cet apprentissage n’est ni long ni difficile. Le succès dépend de la manière de faire les râpes [pour grappes], c’est-à-dire de faire aigrir et fermenter le sirop en le mêlant avec de l’eau. J’ai connu dans la plaine des Cayes [sud de la colonie] un Français qui avait appris à la Barbade, et qui faisait du rhum de très-bonne preuve. (Le rhum est la plus légère de toutes les liqueurs inventées jusqu’à présent : il est de preuve quand une goutte d’huile qu’on y jette ne surnage pas et se précipite au fond du verre). Le rhum de Saint-Domingue serait meilleur que celui de la Nouvelle-Angleterre, parce qu’on mêlerait des écumes dans les râpes [donc ajout d’écumes de jus de canne plus ou moins cuit au liquide fermentescible] ; c’est cette méthode qui donne la supériorité au rhum de la Barbade et de la Jamaïque sur celui de la Nouvelle-Angleterre. On en retirerait encore l’avantage de donner de la valeur aux écumes que l’on jette maintenant aux bestiaux ».

HILLIARD D’AUBERTEUIL (Michel-René), Considérations sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue (1776), tome 1, p. 317-319 et 324

|

Bonjour. Bel article et un beau travail de recherches. l’auteur parle beaucoup de tafia alors que les textes originaux qu’il publie parle de guildives. Il semble y a avoir peu de traces ecrites sur le mot tafia ou taffia avant 1770.( on parle plus de guildive ou eau de vie-1659(Martinique)&1722, pere Labbat) On sait tous que rhum vient de l’anglais rum. Sur mes recherches, la guildive était l’eau de vie de cannes issu de la mélasse, celle issue du vesou était le tafia, dont le terme à été repris par les ouvriers alors esclaves pour cette boisson alcoolisée. Ce terme guildive/tafia(ou taffia)mériterait une précision dans cet article que j’ai lu avec plaisir. Photo jointe.Extrait de « la canne a sucre ». De A.Deltei-1884 . Exemple non exaustif, on trouve les definitions semblables sur des ouvrages de1797, 1840,1889 et 1946(kervegant). Dites moi si je me trompe, ou si vous avez plus de précisions.

Ex: »tafia-le tafia differe du rhum en ce qu’il est obtenu par la distillation du vesou de canne soumis à la fermentation. On en produit guere qu’a Cayenne, à la Mana ou il jouit d’une reputation justement méritée. » Extrait de « La canne a sucre de A.Delteil-1884.

On le trouve aussi dans « Precis sur la canne et le moyen d’en extraire sucre » de J.F. Dutrône-1797(je n,arrive pas a afficher le document ici).

Merci pour votre réponse.

Tout d’abord, merci de vos compliments quant à mon article. Sur les questions que vous posez, voilà ce que je peux dire :

1-Le terme de guildive (de l’anglais « kill devil », tue-diable ?) est très certainement employé avant celui de tafia (lequel est cependant employé au début XVIIIe siècle, le Père Labat l’utilise : « L’eau-de-vie qu’on tire des cannes est appelée guildive ; les sauvages et les nègres l’appellent taffia ». [P. Labat, Nouv. voy. aux îles franç. t. III, p. 410 ; paru en 1723] mais l’origine de ce second terme reste confuse). On parle de « guildiverie » pour déterminer l’endroit où se fait l’eau-de-vie de canne, même encore à la fin du XVIIIe siècle. Je n’ai jamais rencontré le terme de « tafiarie » (bien peu heureux !!!). Quand, dans les colonies françaises, on cherchera à faire une eau-de-vie améliorée pour le marché nord-américain, dans les années 1770-80, on parlera alors directement de « rhumerie » (ou « rumerie » selon l’orthographe de l’époque).

Surtout, avec le temps, vers la mi-XVIIIe siècle, il semble bien que guildive et tafia soient devenus synonymes, donc employés indifféremment (par ex. « guildive ou tafia » écrit le médecin J-B Dazille, p.268 de ses « Observations sur les maladies des nègres… » (1776) pour en reprocher son âcreté et ses ravages sur les esclaves qui en abusent, ou encore les écrits du médecin Poupée-Desportes, qui parle explicitement de tafia avant 1748, année de sa mort).

2-Ne pas oublier que l’eau-de-vie de canne est, durant des lustres, un sous-produit de la fabrication de sucre : on distille essentiellement des mélasses résiduelles, non cristallisables. C’est un pis-aller, une manière de récupérer ce qui peut l’être. La guildive est faite à partir de mélasse… et le tafia aussi ! Un petit traité anonyme (probablement de la plume de Ducoeurjoly) de 1786, qui s’intitule « Mémoire sur les avantages que les habitants des colonies françaises trouveront à faire du rhum au lieu de tafia… », déplore le manque de finesse du distillat obtenu par les guildiviers français (les petites eaux étant mélangées au cœur de chauffe, alors que les Anglais redistillent les petites eaux avant de l’ajouter au cœur de chauffe, faisant ainsi un alcool plus fort et ayant perdu quelques goûts de brûlé, le « rhum »). Je parle de ce traité dans mon article précédent (« Adieu guildive… », mis en ligne sur ce site le 6 juillet 2017). Surtout, si on examine la matière première contenue dans les « grappes » (liquide fermentescible à distiller) selon le même « Mémoire », on a à chaque fois mélange de mélasses, d’eau, de ferment et de « vidanges » – liquides résiduels de distillations précédentes ; parfois on parle aussi des sirops et écumes issus de la batterie de chaudières à sucre, mais ayant donc subi une cuisson déjà avancée (sirops amers = trop cuits). Le terme de « râpe »dont parle Dutrône de La Couture dans son traité de 1797 indique, une grappe faite de mélasses, sirops amers et d’eau, titrant 12 degrés (mais sur quelle échelle d’aréomètre ? Cartier ?), voilà tout.

Si le vesou, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est distillé après qu’il ait fermenté, avec toutefois une consistance de « sirop léger » (dit le « Mémoire » de 1786), on y va encore à tâtons. Même chez les Britanniques, à la Barbade ou à la Jamaïque, on en est au stade expérimental quant à la distillation de vesou fermenté, qui est ajouté aux mélasses, voire distillé seul (cf. mon article « Adieu guildive … »). Les Anglais de la Barbade seraient les plus audacieux, selon le même « Mémoire » (page 21) : pour certaines distillations, ils n’utiliseraient que du « sirop léger » et des écumes (et de l’eau ?), le distillat obtenu étant alors appelé « esprit de rhum ». Mais, quitte à me répéter, c’est d’abord détourner le jus de canne de sa destination première, la fabrication de sucre, ce qui a dû refroidir bien des ardeurs (notamment chez les Français, chez qui l’alcool de canne souffrait encore d’une mauvaise réputation). Quelle part de rhum à base uniquement de vesou faiblement cuit puis fermenté et écumes existait-il sur le marché anglo-saxon dans les années 1770-80 ? « Il s’en fabrique beaucoup » à la Barbade, dit le « Mémoire » de 1786, mais que signifie ce « beaucoup » ? Et la source de l’auteur est-elle fiable ? Et quid de la Jamaïque ? Bref, la prudence s’impose.

Attention également au fait que les pratiques évoluent avec le temps ; un regard de la fin du XIXe siècle n’est pas un regard de la fin du XVIIIe.

3-J’ai employé le mot tafia par commodité, car on le rencontre encore, alors que « guildive » est tombé en désuétude de nos jours.

J’espère vous avoir éclairé.

Bonjour et merci pour ses précisions.En particulier de l’écrit de Ducoeurjoly. Ainsi que de la précision sur les « rapes », que je semble avoir mal interprété car je les prenais pour du vesou dilué, partiellement cuit, mais sans ajout de mélasse.Il est vrai que Guildiverie était employé pour les sucreries qui donc se trouvait avec un stock de mélasse. De même, tafia et guildive se sont donc rejoint a un moment, d’ou ma 1ere question de cette difference que je trouvais dans quelques ouvrages il est vrai du XVIIIe siècle. Et comme vous l’écrivez, l’interprétation en est différente un siècle plus tard. Évolutions des techniques et des mœurs aidant, je suppose.

Je vais consulter votre article « Adieu guildive.. » que je n’ai pas encore lu.

Un grand merci pour ces précisions et votre temps.

Je vous en prie, avec plaisir. La grande difficulté dans ces affaires, c’est l’imprécision du vocabulaire, et son évolution dans le temps…

Le mot Guiildive est encore employé de maniere tres reguliere,constante et officielle par le ministère de l’agriculture Haitien. Il designe les clairins de vesou.

interessant l’utilisation de orange amer en fermentation que existe encore aujourd’hui chez quelque producteur de Clairin a Haiti.

Bonjour, M. Gargagno ! Oui, ce témoignage est intéressant, c’est bien pour cela que j’ai mis le texte en annexe. Certaines pratiques toujours en vigueur en Haïti remontent loin dans le temps.

Merci M. Donnadieu pour ce nouvel article passionnant et scrupuleusement documenté !

A tous ceux qui n’en ont pas encore eu l’opportunité, je ne saurais que conseiller l’ouvrage LES PLANTATIONS DE SAINT-JAMES 250 ANS DE PASSION MARTINIQUAISE.

Merci de vos compliments… et de la pub ! Cela fait toujours plaisir. Surtout, j’essaie avec mes moyens de faire avancer l’idée qu’au delà du plaisir gustatif -réel, au demeurant-, il y a en arrière-plan tout un monde, un enracinement dans l’histoire, la géographie et la culture, et bien sûr des valeurs humaines et des questions qui interpellent toujours. Bref, un bel héritage, qui mérite qu’on s’y intéresse.

Cher monsieur,

A la suite de ma lecture de « Un grand seigneur et ses esclaves… » j’ai besoin de vous demander une petite information collatérale.

Si vous voulez bien me dire comment vous joindre, je vous en remercie.

L.P.