Lettres rhumières

|

Professeur d’histoire-géographie en lycée, docteur en histoire et docteur en sciences de l’information, Jean-Louis Donnadieu est un butineur qui récolte le pollen de l’histoire ; il publiera plusieurs livres dont « Toussaint Louverture, le Napoléon Noir » (2104, éditions Belin) qui retrace le parcours d’un esclave de Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) qui deviendra général, puis gouverneur, dans le contexte de la Révolution française, avant d’être arrêté sous Bonaparte. Un nom associé à l’abolition de l’esclavage et qui résonne encore dans le cœur du peuple haïtien. Jean-Louis Donnadieu est aussi coauteur (avec Marc Sassier) du livre Les Plantations Saint James, 250 ans de passion martiniquaise, un livre pour lequel il s’est plongé avec le plus grand sérieux dans l’histoire du rhum, avec une humilité qui manque parfois aux livres traitant du même sujet. L’article ci-dessous est en ça un autre exemple du sérieux et des recherches du Monsieur.

|

La littérature est le reflet de la vie et de la marche du monde. Elle a donc chanté le rhum, depuis fort longtemps, mais, à mon humble connaissance, il ne me semble pas qu’un florilège de citations en ait été dressé ni qu’une étude un peu précise ait été faite sur le sujet. Pourtant le sujet en vaut la peine! Il ne saurait être question ici de dresser un panorama exhaustif sur cette question, mais simplement indiquer quelques pistes, quelques moments littéraires butinés ça et là, au hasard des lectures. Rien d’académique ni de scientifique donc, seulement le plaisir des belles-lettres et, au-delà, de la découverte d’autres regards, d’autres points de vue… Vu d’EuropePassons rapidement sur Robert-Louis Stevenson et son grand classique L’île au trésor ; on a tous en tête la fameuse chanson « Yo ho ho et une bouteille de rhum » pour qu’il soit nécessaire d’insister sur l’univers des pirates et autres flibustiers, grands consommateurs s’il en fut, tant dans la fiction que la réalité.

Toujours en Europe, voyons le rhum dans un tout autre contexte : la chose militaire. Si on sait que le rhum fait partie de la ration du marin de la Royal Navy dès le XVIIe siècle, il met du temps avant d’être inclus dans l’approvisionnement du soldat français. Toutefois, au temps de la Grande Armée de Napoléon, c’est chose visible, en témoigne le grand Victor Hugo lui-même (La Légende des siècles ; partie : le temps présent) en parlant de son père, ce héros au sourire si doux, après la bataille… L’incident est connu : un soldat espagnol blessé, à moitié mort, lui réclame à boire. « Mon père, ému, tendit à son housard fidèle/Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,/Et dit : – Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé » tandis que, traitreusement, le blessé en question s’apprête à tirer sur son bienfaiteur. « Le coup passa si près que le chapeau tomba/Et que le cheval fit un écart en arrière./– Donne-lui tout de même à boire, dit mon père ». Noblesse d’âme du général Hugo, et confirmation littéraire que le rhum circulait parmi les troupes françaises.

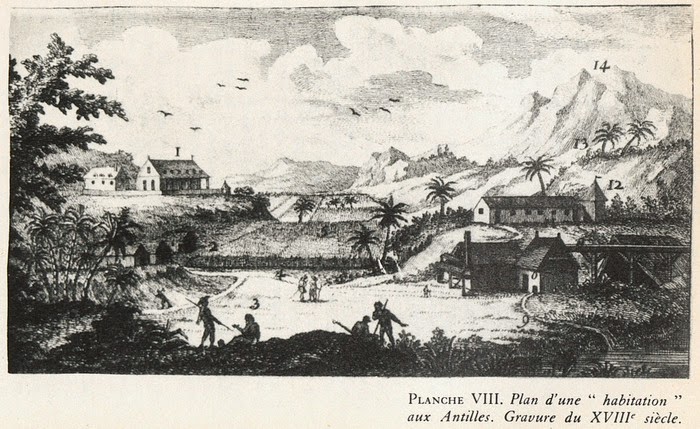

On sait que l’usage du rhum dans les armées françaises va aller croissant, de par la guerre de Crimée puis, surtout, la Grande Guerre de 1914-1918. « Le rhum a eu aussi sa part dans l’action » aurait dit le maréchal Foch. Pour la fabrication d’obus mais aussi comme soutien au fantassin dans la boue des tranchées, au point d’en gagner le surnom de « monte-en-ligne » (une bonne rasade avant de partir à l’assaut de la tranchée ennemie…). De quoi se donner du cœur au ventre dans l’enfer, ou s’accorder une petite pause, un peu de réconfort, une fois en arrière ; en témoigne l’écrivain Roland Dorgelès : « Maintenant, nous savourons la moindre joie, ainsi qu’un dessert dont on est privé. Le bonheur est partout : c’et le gourbi où il ne pleut pas, une soupe bien chaude, la litière de paille sale où l’on se couche, l’histoire drôle qu’un copain raconte, une nuit sans corvée… Le bonheur ? Mais cela tient dans les deux pages d’une lettre de chez soi, dans un fond de quart de rhum. Pareil aux enfants pauvres qui se construisent des palais avec des bouts de planche, le soldat fait du bonheur avec tout ce qui traîne. « Un pavé, rien qu’un pavé, où se poser dans un ruisseau de boue, c’est encore du bonheur. Mais il faut avoir traversé la boue, pour le savoir ». (Les Croix de bois, 1919). Oui, dans cet univers infernal, un quart de rhum remontait le moral du poilu… Ce qui n’a pas peu contribué à sa popularité (et entrainer, après le conflit, la mise en place du contingentement tant le rhum risquait de menacer les eaux-de-vie de vin ou de fruits…). Labeur d’abordBien sûr, le rhum est indissociable des Antilles ; le passé esclavagiste a été une triste réalité, il est également un moment fondateur de l’identité caribéenne ; une fois la servitude abolie, le travail n’en restait pas moins pénible dans l’univers relativement clos des habitations-sucrerie, car il se faisait à la main et était donc physiquement éprouvant (comme pour les vendanges en Europe d’ailleurs, la mécanisation ne va venir qu’à partir des années 1980) ; Pendant des décennies, des armées de bras ont donc affronté les pièces de cannes, ce qui va profondément marquer les esprits et les façons de vivre. Quelques pages d’écrivains martiniquais peuvent ainsi en témoigner.

« J’ai fait bâtir cette maison pour abriter deux mondes, celui des békés et celui des nèg’. Entre les deux, une frontière tracée par des fleurs. Une épaisse haie de bougainvillées violettes et jaunes dissimule l’arrière de l’habitation avec ses dépendances – « les indépendances », comme ils disent. « Devant, le monde des békés avec ses vérandas luisantes, ses berceuses en bois de mahogany, ses lits à colonnes voilées de moustiquaires blanches, ses plateaux à punch scintillant de cristaux, ses odeurs de vanille, de rhum et de citron vert. « Derrière, le monde des nèg’, avec d’autres odeurs – café, morue salée, friture, coco ranci et, toujours, celle du rhum – d’autres couleurs plus denses, plus sombres, plus violentes ». Marie-Reine de Jaham, La Grande Béké (I, chap. 5), Paris, Robert Laffont, 1989 Le coupeur de canne, pour sa part, portait un regard différent, du fait du poids de l’histoire et selon que l’on soit du côté de l’employeur ou de l’employé. Voici trois exemples contrastés.

« Tous les matins, à l’aube, pendant les premières années –ensuite ce travail revint aux géreurs que j’avais engagés – je distribuais moi-même les tâches aux ateliers réunis dans la cour. « Joséphine, ou ké fé douze. Mathusalem, ni quatorze… ». J’entends encore ma voix. Douze rangs de canne à amarrer pour celle-ci, quatorze à couper pour celui-là. Je connaissais exactement la force de chacun ». * Equipe de jeunes travailleurs de la canne à sucre Marie-Reine de Jaham, La Grande Béké (I, chap. 5), Paris, Robert Laffont, 1989 « En-allée de la récolte « Au jour de l’an, s’entre-offrir graines d’orange douce. C’est protègement contre la déveine et la défortune qui poursuivent le nègre depuis qu’il a été voltigé dans la canne. « C’est aussi gage d’heureuseté. « Le lendemain, au premier chanter de l’oiseau-pipiri, aiguiser les coutelas sur les meules pour la grande affrontaille avec les hordes chevelues et vertes dont l’ingénuité dans le vent n’est que feinte. Macaquerie même. « Puis s’amarrer les reins rapidement pour les cent jours que durera la coupe. Ce qui veut dire janvier, jaune de rancune, parsemé des premières échardes de la saison de carême. Février, timide mangouste, qui parfois explose en soudaines avalasses de pluie. Mars, indécis et torride, qui passe avec le ballant du rêve-tout-debout et « final de compte « le commencement d’avril**, ô enchanteur ! » ** arrêt momentané du fait des fêtes pascales Raphaël Confiant, Commandeur du sucre, Paris, Ecriture, 1994 « Aucune sympathie pour les champs de cannes à sucre. En dépit de tout mon plaisir à mordiller et à sucer des bouts de canne à sucre, un champ représentait toujours à mes yeux un endroit maudit où des bourreaux qu’on ne voyait même pas condamnent des nègres, dès l’âge de huit ans, à sarcler, bêcher, sous des orages qui les flétrissent et des soleils qui dévorent comme feraient des chiens enragés ; des nègres en haillons, puant la sueur et le crottin, nourris d’une poignée de farine de manioc et de deux sous de rhum de mélasse, et qui deviennent de pitoyables monstres aux yeux vitreux, aux pieds alourdis d’éléphantiasis, voués à s’abattre un soir dans un sillon et à expirer sur une planche crasseuse, à même le sol d’une cabane vide et infecte. « Non, non ! Je renie la splendeur du soleil et l’envoûtement des mélopées qu’on chante dans un champ de canne à sucre ». Joseph Zobel, La Rue cases-nègres (deuxième partie), Paris, Présence Africaine, 1974 Des extraits qui se répondent et se complètent, auxquels on pourrait rajouter cette incursion cubaine, de la plume incisive du poète Nicolás Guillén (1902-1989) et datant de 1931. CAÑA El negro Sóngoro Cosongo, Poemas mulatos (1931) [Canne à sucre

Et la qualité ?Au-delà de la question sociale, on peut aussi trouver le reflet de l’amour du travail bien fait et la soif de reconnaissance de la noblesse du produit fini. Dans les années 1930, quand fleurissaient en France métropolitaine des dizaines d’étiquettes montrant des visages d’Antillais tout sourire, caricaturales à souhait, pour vanter des rhums souvent trafiqués, coupés, lourds, bref pas terribles, la Martinique se battait déjà pour faire reconnaitre le rhum issu directement de vesou, bien plus fins et délicats. Ainsi, voilà cette scène qui se passe au pavillon de la Martinique de l’Exposition coloniale de Paris (1931), visitée par une famille de békés.

« – (…) Ça c’est du rhum alors ? Hein, cette cochonnerie-là, cette salopeté-là ? Voilà ce qui nous cause le plus de tort ici ! Quand on goutte à ce pissat de rat, comment voulez-vous qu’on ne soit pas dégoûté à jamais de tout ce qui porte le nom de rhum, hein ? Comment ? « Là-bas, à la Martinique, on était au courant de cet ersatz de rhum qui circulait en Europe, mais fort peu de gens avaient eu l’occasion d’en goûter. Les distributeurs métropolitains avaient pris l’habitude de mélanger le rhum antillais avec de l’alcool neutre ou bien des produits chimiques sous prétexte que le titrage du premier était trop élevé pour le palais de leurs clients. Ils avaient le culot, fulminait ton père, d’appeler cette douteuse pratique « sophistication du rhum ». Après un tel traitement, la vraie saveur de l’alcool de canne disparaissait corps et bien, habituant malheureusement le consommateur européen à une boisson équivoque, sans saveur ni odeur caractéristique. Mais ton père s’était surtout indigné parce que les étiquettes des bouteilles que l’on avait déposées au pavillon de la Martinique, au beau mitan du rhum antillais, ne portaient pas la mention obligatoire « rhum de fantaisie » obtenue grâce à l’action des distillateurs créoles auprès des plus hautes autorités de l’Etat. » Raphaël Confiant, Régisseur du rhum (Commandeur du sucre, tome 2 ; Paris, Ecriture, 1999) On sait que ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que la situation va se renverser vraiment… Retour aux sourcesPour conclure ce très bref aperçu littéraire qui, encore une fois, n’a d’autre prétention que de signaler quelques regards pas toujours connus, et inviter le lecteur à partager ce moment littéraire (autour d’un bon verre, cela va de soi), devrais-je dire que j’ai gardé le « meilleur » pour la fin ? Voici – c’est un document – la recette du vin caraïbe : ouirou (ou ouicou) et mabi, que les premiers Européens vont découvrir en arrivant aux Amériques. « Lorsque les Indiennes veulent faire du vin, elles font quantité de cassave [pain de manioc] (…) Et lorsqu’elles veulent faire du vin, elles ont de grandes terrines qui se nomment canali qui ne servent à autre usage, et contiennent aucunes près d’un muid [environ 300 litres] et hautes de même, dont le fond est comme une assiette, s’élargissant toujours jusqu’au bout, qui a quelquefois quatre ou cinq pieds de diamètre. (…) Après elles mettent de l’eau dans ledit canali selon la quantité de vin qu’elles veulent faire, et la plupart des femmes du village viennent dans le logis de celle qui fait le vin et prennent de la susdite cassave, laquelle elles mâchent à pleine bouche un fort long temps et puis la crachent dans ledit canali. Et s’il y a quelqu’une qui ait quelque affaire ailleurs, elle prendra une grosse pièce de ladite cassave tenant un coy ou calebasse en sa main, ira et viendra d’un côté et d’autre en mâchant toujours et puis crache le tout dans ledit coy, lequel étant plein, ou ayant fait son affaire, le vient vider dans le canali qui est, comme avons dit, rempli d’eau selon la quantité de vin qu’ils veulent faire. Et après qu’il y a assez de mâchures qui servent à faire bouillir le vin, comme elles disent, ou qu’elles ont les mâchoires lasses, elles prennent tout le reste de la cassave et la jettent dans le même canali et la mêlent et la broient fort avec la susdite mâchure, et ainsi la laissent reposer deux fois 24 heures pendant lesquelles il bout comme notre vin et jette grande quantité de grosse écume fort blanche, laquelle étant cessée, le vin se trouve fait, et incontinent le boivent et les enivrent comme notre vin. Ils font aussi du vin des patates [mabi] mais non en si grande abondance que de celui-ci. Ce susdit vin de cassave ne se garde que trois jours au bout desquels il devient fort aigre et le nomment ouirou ». Anonyme, Un flibustier français dans la mer des Antilles, 1618-1620 (présenté par Jean-Pierre Moreau), Paris, Seghers, 1990 (ces observations sont issues d’un séjour de dix mois dans les Petites Antilles, notamment en Martinique, en 1619). Quelle tête ont fait ces premiers consommateurs européens quand ils ont testé ces boissons locales ? Nous n’en savons rien. Le fait qu’ils aient ensuite progressivement développé la distillation du rhum est, peut-être, un élément de réponse… Jean-Louis Donnadieu

|

Où en est-on de cette mention « rhum de fantaisie » ? 😉 ce passage est vraiment savoureux en tout cas et n’a pas pris une ride !

Merci à Mr Donnadieu pour la ballade

En plus de Stevenson, le rhum est aussi présent dans la littérature française du XIXeme siècle, par ex chez Flaubert dans Madame Bovary:

» [il] lui apprenait à boire de grands coups de rhum et à insulter les processions ».

… il est parfois bu avec des mélanges oubliés:

» il fut obligé d’entrer dans un café prendre un verre de rhum avec de l’eau de Seltz, pour se remettre les esprits »

….ou déjà sous forme de glace:

« Charles qui mordait à petits coups son sorbet au rhum »

… et déjà dans la cuisine:

« le vin[… lui] excitait un peu les facultés, et […] apparut l’omelette au rhum »

Bonsoir Etienne

Merci beaucoup pour ce partage 🙂

Merci aux personnes qui ont réagi, j’y suis sensible. La découverte du rhum peut aussi passer par la littérature, je pense l’avoir montré… Si dans les mois prochains, vous rencontrez par hasard, au fil de vos lectures, de nouvelles petites pépites littéraires relatives au rhum, je suppose qu’il sera toujours possible de les partager sur le site…

Encore merci !

JLD